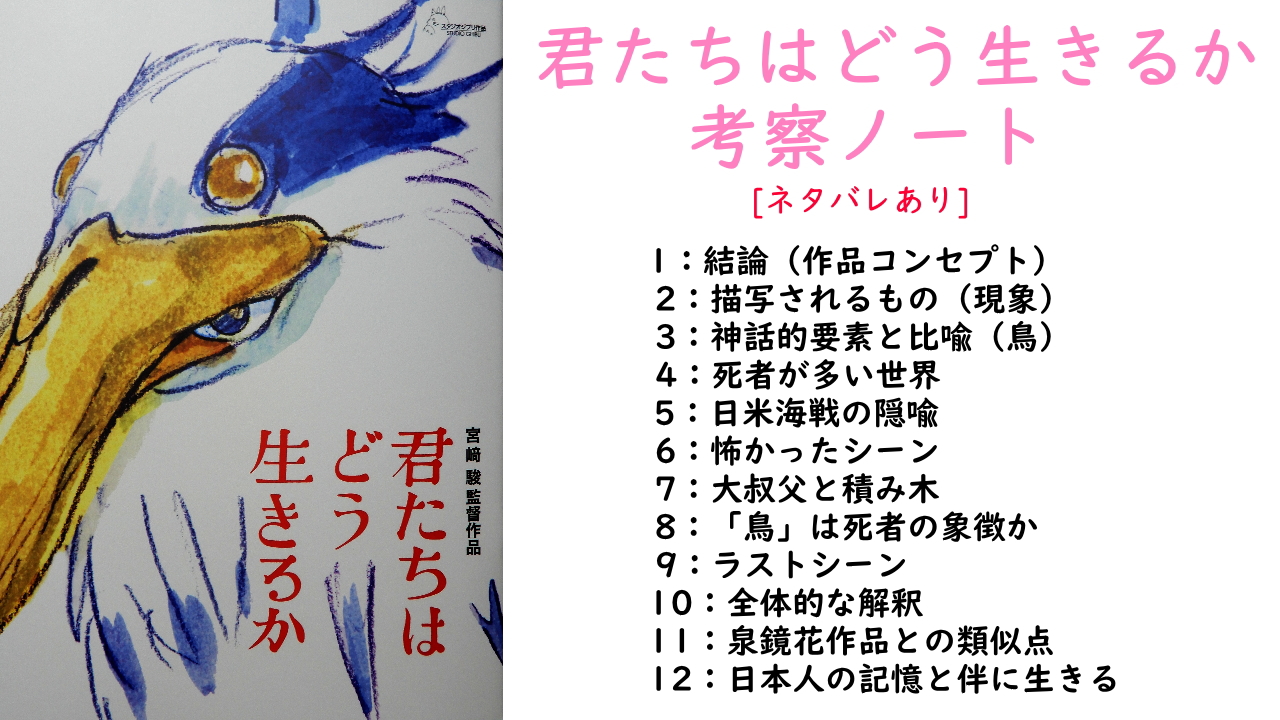

結論(作品コンセプト)

既に公開した感想も踏まえて結論から述べると、幼少時代の監督の記憶、自伝的要素が含まれてる可能性が高い。

ここで描かれた世界(時代)を経て、自分は今映画監督になっているよ。さあ「君たちなら(今の世界から)どう生きてくの?」というのが、作品のコンセプトなのではないか。しかし単なる過去と現在の対比なのではなく、もう少し深い意味(生き方のヒントや警句)も籠められていると解せるのではないか。

これが映画を観てる時からずっと感じていたことである。

以上の結論(仮説)の根拠について、一つずつ確認していく。

描写されるもの(現象)

映画の冒頭は「夜→サイレン→火事」といった慌ただしい描写から始まる。この火事で少年の母親が亡くなったことが語られる。世代によって戦争、災害、火災など認識が変わり得る描写でもある。

やがてこの「世界」が日本に似た国であり、何らかの戦争中の時代らしいことが「人力車→出征する兵士→見送る人々→人力車を下りて低頭する主人公(少年)と女性」といった描写から判る。

更に「旗に書かれた日本語」や「サイパン」という語が登場することで、日本であることと、第二次大戦の時代であることもほぼ確定される。

少年の父親は海軍軍人で、新しい母親と疎開先で暮らすことになる。

疎開先には奇妙な老婆がたくさんいる。

機関車、暗い照明、木造家屋、缶詰を喜ぶ老婆、ぬかるみ、草原、松林、開閉しにくい窓といったものが次から次へと描写される。

これらに共通しているのは、今(現代)では失われた状景(世界)であり、また信じがたいような状況(運命)なんだけれど、かつて確かにこの国に存在していた世界だということである。

そしてそれは断絶することなく現代へ接続されているという点で、未來において誰の身にも起こりうる世界でもある。

そのような描写は「老人に教わってナイフを磨ぐ」、「竹で弓矢を作る」、「ご飯粒をノリ代わりにする」といった具合に留まることを知らない。

作中で描かれて居る「世界」は紛れもなく「かつての日本」である。それは映画と同名の本を見つけた少年がその本に「昭和十二年」と書かれていることからも言える。

現代の若い人たちにとっては想像もできない・信じられないようなことがたくさん描かれるが、重要なことはその日本と、現在の日本は繋がっているということである。

つまり、この描かれたかつての日本の延長線上に私たちは生きて居るのであって、その映像(映画)を観た後に劇場を出れば、明るい照明、賑やかで物が溢れた平和なモール、溢れるほどの食料、快適な乗り物がある。さて「君たちは(この豊かな現代社会を)どう生きるか」ということである。

この仮説が正しいとすれば、現代と繋がっていながら想像もできない世界(日本)を描くことが主目的であって、物語自体に意味は特に無い(語り手にとっては意味があるが)ということになるだろう。

もう一つ注意しておきたいのは、このような描写の仕方はノンフィクション的でありながら妙に説教臭くないところである。それこそが名監督と言われるゆえんでもあろう。誤解を恐れずに言えば宮澤賢治の作品に通じるものがある。

賢治の作品は、研究者によっては必要以上に下劣な解釈を試みたり、無理矢理他宗派にこじつけたりする例も散見されるものの、素直な一般読者からは上下左右を問わず幅広い支持をされている。

その人気の理由は、賢治が信仰する宗教の「世界観」だけを作品へ昇華させているからであろう。それは熟知しない人間が観た場合、何だかよく解らないが(不思議で幻想的)、得も言われぬ感動だけを惹起するのである。これは天才の所業である。

特定の宗教の言語(コトバ)で語れば、他宗の信者や宗教自体に懐疑的な者はそっぽを向くであろう。ところが世界観だけを抽出し別の物語に仕立ててみれば、実は共感できる要素が多分にあるということも示唆している。

本作も当時の世相や価値観といったものをコトバで語ることを極力控えて、当時の日本に生きる少年の「世界観」を描く手法が採られている。違いがあるのは、賢治が架空の童話にしたのに対し、監督は過去の現実(恐らく自己の体験的物語)を神話的に仕上げたことであろう。

神話的要素と直喩(鳥)

この作品のもう一つの見所は、いくつかの比喩が重層的になっている点である。

例えば公開当初のビジュアル・イメ-ジにも顕著であるが、作中には様々な「鳥」が登場する。

鳥は記紀神話でも頻繁に語られる存在で、様々な象徴的な意味を付与されている。中でも有名なのは景行天皇の条に記述された白智鳥であろう。『古事記』には、倭建命が客死したときに「化八尋白智鳥 翔天而 向浜飛行」(八尋の白智鳥と化し天を翔け、浜に向って飛んで行った)といった記述がある。

この「八尋白智鳥」は故郷へ向うように飛び、河内国で留まったのでそこへ御陵を作って鎮めたが、再び何処かへ飛び去ったと語られる。つまり鳥がヤマトタケルの魂(あるいはそれを運搬する存在)に擬されているわけだが、ここで注目したいのは「智鳥」(=千鳥)という比較的小型の鳥と「八尋」(尋は両手を広げた幅。)という大きさの異様な対比である(八は具体数ではなく多数の意)。ここには「人(肉体)」と「鳥(魂・死)」のほか、「小さな実体」と「大きな本質」といった二重の意味も混ざるように含まれている。

劇中のアオサギも、着ぐるみを着た人間のような二重性をもったビジュアルで描かれて居る。

劇中でまづ目を惹く鳥はこのアオサギであり、少年に「母親は死んでない」と告げる。

また新しい母親(ナツコ。死んだ実母の妹。妊娠中)が行方不明になる。

疎開先の屋敷の近くには廃墟のような「塔」がある。ここでは不思議なことが起きると老婆達は言う。

この塔について「人の手で建てられたもの」とか「大叔父がここで本を読んでおかしくなった」とか「大水が出た時に中が迷宮のようになっていることが判って封鎖した」などと少年に説明される。

少年は、森の中へ入っていくナツコを目撃する。

ナツコの捜索に武器(弓矢)をもった少年が加わる。一人の老婆が少年に付きそう。二人は森を抜けて塔へはいる。

この三人は神隠しに遭ったと云われて騒ぎになり、父親が探しに行こうとするが、老婆達は塔のことを「天から降ってきた」と、少年とは異なる説明をする。

塔へ入った少年は、アオサギを弓矢で撃って従える。このアオサギは人語を解す異形である。

死んだ母親がきれいなままでいる。触ると溶けてしまう。

「死んだ母親を探しに行く」「変わり果てた姿を見る」というモチーフも、記紀神話の黄泉国訪問譚としてよく知られた逸話であり、神話的な要素と言えるだろう。神話学では古墳への埋葬と追葬の様子とする説があるが、映画での舞台は「天から降ってきた塔」である。

この少し前のシーンで、「塔の声は一族の血を引いた者にしか聞えない。」といった描写がある。これらからは否応なく「天津神」が想起され、『すずめの戸締まり』の如くかなり日本神話のモチーフやメタファーが籠められているのではないかと思い、非常に興味深く鑑賞していた。

「大叔父がここで本を読んでおかしくなった」とか、「塔の声は一族の血を引いた者にしか聞えない」といった説明から、「本」が一族の記憶の比喩といった解釈もできよう。

少年、アオサギ、老婆は塔の底へずぶずぶと沈んでいく。

気がつくと、少年は草原にいる。崩れた塀と金色の大きな門。門には「これを学べば死ぬ」みたいなことが書かれてある。その奥に、巨大な石を使った古墳のようなものがある。

ここまでの世界の構造は、生きた人間の住む現実世界があり、境界部分に森があり、森の向こうに降臨した一族の塔がある。そこには死んだ母親の姿があり、更にその塔の地下に荒涼とした別世界が広がっている。

死者が多い世界(地下)

立ち竦む少年は突如鳥の群に襲われて門の中へと入ってしまう。

その時、海から一人の女性が現れて、鳥たちを追い払う。それから何か唱えて結界をしてからそこを出る。

少年は何処から来たのかと聞かれて「上」と答える。

「ここは死者が多い場所」だと女性は言う。

つまり森を抜けた後、塔を抜けてこの「死者が多い場所」へ来たことがわかる。

「死者が多い」というのは、死者だけに限定されるわけではないという点に注目したい。少年は生者であり、生きながら死者の多い土地を訪れたわけで、ここもイザナキの黄泉国訪問をほうふつさせる。一方で、後でも述べるが、少年の大叔父は(恐らくは生きながらに)地下世界の住人となってしまっている。

また少年と同じく、「鳥」が現世と地下世界を行き来する媒介的境界的な存在として描写される点も注目したい。

日米海戦の隠喩

海から現れた女性は船上で巨大な怪魚を釣ってさばく。それを少年に手伝わせる。

小さな白いふわふわの生き物がたくさんいる。そのイキモノは魚の内臓?を食べて螺旋状になりながら夜空へ上がっていく。

それをペリカンの群れが押寄せて食べる。このペリカンは戦闘機に見えるような描写がされているのが特徴だ。

海上には小舟があり、先ほどの女性(ヒミ)が乗っている。炎で鳥を撃ち落とす。

焼かれて羽が折れた一羽のペリカン。少年に「ひと思いに殺してくれ」という。

ペリカンは「俺たち一族は喰わないと生きられない。空を何処までも飛ぼうとした。だけどここから出ることはできずここへ戻ってくる」と語る。そのまま息絶える。

少年は土を掘って埋めようとする。

この一連の描写は魂の輪廻だけでなく、やはり戦争(日米の海戦)の隠喩もあるだろう。

鳥を軍隊の比喩に使った例としては、三島由紀夫の『金閣寺』に、舞鶴の軍港に碇泊する聯合艦隊を黒い水鳥の群に観立てた描写が有る。また同作には、金閣に放火した主人公(青年僧侶)が左大文字山の頂きから、火の粉の浮遊する夜空をおびただしい鳥が鳴き叫んで飛翔するのを目撃するシーンもある。

(この青年僧侶が、戦火で金閣が焼かれることを夢想する人物として描かれることを鑑みれば、更にその金閣寺への放火が昭和二十五年という日本が敗戦し占領下におかれた時代で、金閣炎上という夢想の他力的実現が永劫に不可能となった点をも考慮すれば、紛れもなく青年僧侶の深層意識をあぶり出すかのような巧みな表現であることがわかる。)

さて、三者の関係性及びペリカンのセリフを考慮すれば、ペリカンは恐らく日本の軍人であろう。

そうだとすれば、これは先の戦争に対する監督のかなり直接的かつ具体的な認識表明ということにもなるだろう。少なくとも一部で云われているような偏った(反戦至上主義的な)思想とは一線を画していることが知れよう。

そしてまた、戦死した者たちが決して神に成れずに居ることも示されていよう。

怖かったシーン

ヒミが少年を家に招き、焼いたパンにジャムを乗せて食べさせるシーンがある。

ここまでずっと記紀神話(特に黄泉国訪問譚)を意識していたので、このシーンを見た瞬間「あーあ」と小声で言ってしまった。

イザナミノミコトが黄泉国から帰ることが能わなくなったのは、黄泉国のモノを食べてしまったからだと神話では語られるのである。

異文化圏における食事の重要性は文化人類学の分野などでも指摘されていることで、出されたモノを口にするか否かで敵味方を判別するといった民族事例が知られるように、食文化は民族を区分する一つの指標ともなっているのである。

例えば日本国内においても、稲作を主とする民族と、山や海が生活圏である人々(非稲作民)とに大別できるし、関東と関西といった区分も可能である。お好み焼きにそばを入れるか否か、目玉焼きに何を掛けるか、キノコかタケノコかでも戦争になるほど、食事という行為が内包する意味は実は深いのである。

大叔父と積み木

行方不明になった大叔父が登場し、少年に「国造りを托したい。」という。

大叔父は首飾りをしているが、この形状や「国造り」というセリフからも神話的な要素を感じ取れる。「塔」は「天から降臨した」と語られるので、「天津神」との強い関連性を示唆するが、神話で「国造り」を主導していたのは「国津神」である。この辺りはスサノヲノミコトと大國主神がモチーフかも知れない。

今にも崩れそうなアンバランスな積み木は何を表しているのか。このようなバランスの上に現世があるのか。それは作った国を譲って冥界へ退いた大國主神を想起させる。

少年は拒否し元の世界へ戻ろうとする。

「鳥」は死者の象徴か

鳥の王が登場する。インコやオウムといった特殊な鳥類。「帝国」

鳥はこの世界で輪廻している存在か。

そうだとすると、一層両界を行き来するアオサギ人間の特異性が際立ってくる。本来は地下世界の存在が、地上に出て来て生者に干渉し、「友達」と称して異界へいざなう。

そこでは「本」に魅せられた大叔父から「国造り」を持ちかけられる。

少年は自ら傷つけた頭を指して「穢れているから」と云って、こめかみを石で撃つ。(自決の暗喩)

少年が跡を継がないことを選択すると、鳥の王は怒る。積み木が崩れる。(帝国の崩壊)

この辺りは敗戦前の帝国日本の比喩か。(政治的指導者たちへの願望もあるか)

塔の中には扉がたくさんある。

その扉はいろいろな世界に繋がっているが、外へ出て扉から手を放すともう戻れない。

塔から出た鳥は、ただの鳥になる。

帰りたくないというナツコを説得し、少年は塔から脱出する。ヒミとは別れる。

記紀神話と異なって、ここで少年に科された禁忌は死者の姿を見ることではなく、新しい母親の産屋を見ることであった。

ヒミはナツコを「妹」という。

アオサギも外へ出るが消える。

捜索する人たちと再会。エンディングへ。

ラストシーン

戦争が終わって二年後。東京へ帰る父親、ナツコ、抱かれた赤子、そして少しばかり背が伸びた少年(制服を着ている)。少年の名は「まひと」だと明かされる。「ひと」がつくこの名前も象徴的だ。

全体的な解釈

以上で物語は終わったが、やはり全体的な解釈としては、ここまで描いて見せてきた「世界」の延長線上に「君たち」は居る。「君たちはどう生きるか?」と解くのが最も自然ではなかろうか。

もちろん上に見て来たように、「かつての(敗戦前の)日本」を象徴的比喩的に描くことで、監督なりの念いも籠められてはいるだろう。しかし主軸となるテーマは描かれた世界にあるのではなく、それを現代に生きる我々が追体験(疑似体験)することで「今」をどう生きるかと視聴者に問う点にこそあるだろう。

だから「物語」自体に囚われてしまうと、何を見せられているのかということになるし、ファンタジック要素の謎ときが主眼となって本質を捉えられなくなるだろう。

重要なことは、監督が少年時代にどのような体験をしたかであり、そこからみんなが知るような人生(敗戦後)を経て、世界的なアニメ監督にまでなったという「一人の人生の真実」である。現代からすると考えられないような貧しさ・不便さ・社会的制約があっても「成功」することはできるという見本である。

地下世界と現世を行き来し「死者が生きて居る」などと魅惑的な言葉を吐くアオサギ男のような存在への注意喚起でもある。ただしそれはまた、我々が生きているこの雅な世界が、「死者たちの世界」(古墳の時代から日米戦に至るまで)の上にあるのだという、世界観を認識することでもある。(ダブルミーニング)

泉鏡花作品との類似点

泉鏡花の『龍潭譚』という小説作品といくつかの類似点があるので最後に紹介しておきたい。

全体の梗概は次の如くである。

母を亡くした少年が神隠しにあった如く異界に迷い込み、亡くなった母に似た女に遇い、惹かれ、村に戻ってからも女の幻影に囚われて、再び異界へ戻りたいと希う。

見かねた姉が少年を寺ヘ連れて行くが、天候は急変し嵐となる。夜が明けると、九ツ谺[kokonotu-kodama]と呼ばれる谷(異界)は淵に変わり、青く澄んだ淵の上を白い鳥(五位鷺)が舞う。そして年を経てその淵を臨む「年少く面清き海軍の少尉候補生」の姿を描いて物語は終わる。

この「五位鷺」は、少年が異界に迷い込んだ直後、「母に似た女」を目撃するシーンでも出て来るが、こちら(現世)とあちら(異界)を行き来する存在でもある。

映画のアオサギも半人半鳥のような奇妙な二重性をもった存在として描かれていた。

このほかに、亡くなった母親を探して異界へ往くモチーフや、ラストを制服の少年の立ち姿で印象づける点が類似点として挙げられる。

泉鏡花のこの作品は一般的に「幻想小説」と位置づけられるが、モチーフのベースには鏡花自身の体験(母の死)があったとされ、「自伝的要素」を指摘する説もあり、その点も共通項と言えるだろう。

過去に生きた日本人の記憶と伴に

『君たちはどう生きるか』は、宮﨑駿監督自身の人生と世界認識を幻想的に描きつつ、哲学的な問いにまで昇華させた作品と定義できる。

一度は一線から退くことを表明しながら、それを撤回してまで描きたかったこの作品は、応援歌であり挑戦状でもあるだろう。そしてきっと、レクイエム(鎮魂歌)でもあるのだ。そこには監督個人の念いだけでなく、様々な「鳥」(過去=監督の記憶の内に生きた人)たちの声も籠められているのである。

神話が民族の記憶を伝承する主観的な物語だとすれば、その意味で本作は「現代版日本神話」その一エピソードといっても過言ではなかろう。しかし神話や軍記物と違って題名を敢えて『君たちはどう生きるか』としたところにこそ、監督の真のメッセージ(企画意図)があるのだと受け留めたい。したがって私の回答としては、「日本人の記憶と伴に生きたい」である。(私の伝承研究もそこに通じている)