【例 言】

![]() 本記事は諸文献を参考に東洋の龍及び龍神の信仰や文化について概観してみたものである。記述は学術的であることを心がけたが、一方で「筆者の龍神信仰」の側面も持つ。その客観と主観が織り成す龍は、過去の人々の龍観を踏まえて、現代の一日本人が再解釈をこころみた龍観でもある。

本記事は諸文献を参考に東洋の龍及び龍神の信仰や文化について概観してみたものである。記述は学術的であることを心がけたが、一方で「筆者の龍神信仰」の側面も持つ。その客観と主観が織り成す龍は、過去の人々の龍観を踏まえて、現代の一日本人が再解釈をこころみた龍観でもある。

(現代日本の龍観の諸相については改めてまとめる予定)

![]() 漢文・古文の現代日本語訳は、旧訳や訓読文を参考にしつつ補註や辞典類の用語・用法も加味して筆者が意訳し直した。また原文の句読点や空白は筆者の裁量で変更した場合がある。

漢文・古文の現代日本語訳は、旧訳や訓読文を参考にしつつ補註や辞典類の用語・用法も加味して筆者が意訳し直した。また原文の句読点や空白は筆者の裁量で変更した場合がある。

![]() 「記」は『古事記』の、「紀」は『日本書紀』の、それぞれ略称として用いた箇所がある。「岐・美」は伊耶那岐命・伊耶那美命を表す。

「記」は『古事記』の、「紀」は『日本書紀』の、それぞれ略称として用いた箇所がある。「岐・美」は伊耶那岐命・伊耶那美命を表す。

![]() [ ]内のアルファベット表記は、漢字に附属する場合は「読み方のローマ字表記」で、カナに附随する場合はサンスクリットやドイツ語などの「原語表記」である。

[ ]内のアルファベット表記は、漢字に附属する場合は「読み方のローマ字表記」で、カナに附随する場合はサンスクリットやドイツ語などの「原語表記」である。

更新履歴

3/9:サムネとタイトルを変更

【はじめに】

結論から述べると、龍神とは、善悪を問わず「カミ」として信奉・祭祀される龍である。それはまた祀られることによって神格を獲得した龍とも言える。しかし龍自体を既に神格化された存在と見なせば、「龍神」という語にはほかの数多の神祇と同列であるという意味(「龍」よりも上位の意)も籠められていると言えるだろう。

ではその「龍」とは何か。

これを説明するのは少々難しい。なぜなら時代、民族、地域、宗教等によって異なる概念をもつからである。そこにただ一つの正解や真実を求めようとすれば、どうしても主観が入るからである。それをやると、一面では正しいが別の一面では正しくないということになってしまう。

結局は、それぞれの龍を説明することによって織り成される「象[katachi]」を観るのが、最もその真実性に近づけるのではないだろうか。そしてそれらの比較を通すことで私たちの龍についての理解も深まるはずである。

もっとも、インドや中国各地の龍に関する伝説は恐らく膨大で(信仰・文化であるから周縁の国にも伝承が見られる)、浅学の筆者ではごくかいつまんでの紹介に甘んじざるを得なかったが、例言でも述べたように筆者の信仰確認(理論化)の作業でもあるため、そこはご容赦を願いたい。(もっと知りたい方は参考文献や専門家の論文等にも当ってみてください)

目次

Ⅰ【龍とは何か】

龍とは、通説によると古代インドで信仰されていた「ナーガ[nāga]」であり、「龍」はその漢訳表記とされる(音写では「那伽」)。しかしこの説明は概ね正しいと言えるものの、誤解を招きかねない説明でもある。詳しくは各項目を参照してもらいたいが、ナーガがナーガとして定着した一面とは別に、中国の龍の概念にナーガが包摂された一面もあるからである。その場合の龍は、数学的にはイコールではない。

ナーガとは、多頭の大蛇の姿で表される川(またはそこを流れゆく水)の神の総称である。この神は、川がそうであるように豊穣と破壊の二面性をもつ。

「多頭の大蛇」という姿は我々がよく知る龍の姿とは異なっていて、むしろ『古事記』や『日本書紀』に記録されたヤマタノオロチをほうふつとさせる。

一方、関東には九頭龍や五頭龍といった「多頭の龍」の伝承もある。また今回蛇神についてはほぼ踏み込まなかったが、「角のある蛇」とか、白い蛇を白龍と呼んだり、小さな美しい蛇に龍的な属性を付与した伝承などもあって、その形や大きさは水の中の影のようで模糊模糊としている。

こうした龍蛇をよく理解するため、「龍」や「ナーガ」と呼ばれるものを分類しながら、可能な限り時系列に沿って並べ、考察を加えてみたいと思う。まずはインドのナーガから見ていく。

Ⅱ【ナーガの系統について】

ヒンドゥー教の古文献群「プラーナ」の一つ『ヴァーユ・プラーナ』によると、ナーガは七つの層で構成された地下の楽園に、ダイティヤ(阿修羅)やヤクシャ(夜叉)たちと暮らして居るとされる。

第一白層に住むナーガ王の名はカーリーヤ。第二黒層に住むナーガ王の名はタクシャカ。第三紫層のナーガ王の名はヘーマカ。第四黄層はヴァイナテーヤ。第五砂層はキルミーラ。第六石層のナーガ王の名はヴァースキ。(第七金層は阿修羅のみ)

更にその七層の下に千の頭をもつ龍「シェーシャ」が居るが、その正体は万物の支持者ヴィシュヌだと言われ、また無限(アナンタ)とも不滅者とも称される。すなわち、七層の地下世界はシェーシャの無数の頭の上に載っており、その影響を蒙る。(定方晟『インド宇宙誌』)

注目しておきたいのは「多頭の大蛇の姿」だということ、「地下の楽園に住む」ということ、そして「破壊と豊穣の二面性をもつ神」、この三点である。

一方インド最古の宗教的文献『リグ・ヴェーダ』では、水の神はヴァルナであり、河川の神はサラスヴァティという女神である。前者は漢訳で水天、後者は弁才天や妙音天と称される。元来ヴァルナは宇宙の秩序に絡む神格を有したが、水神の属性が強調されるに至ってナーガの一王として西方の守護神になったと言われる。

世界史的な背景から見ると、上述した概念は中央アジアから侵入してきたアーリア民族(バラモン階級)の宗教文化である。インダス文明を築きナーガ信仰をもつ先住民族ドラヴィダ人はインド南部や東部へと圧迫され、ナーガもその居場所を追われて、本地(本当の正体)はヴィシュヌ(ヒンドゥーの神の一人)だとされた。このバラモンの文化・哲学に挑み異端者と言われたのがゴータマ・シッダールタ(釈迦)であった。

釈迦の教え(仏教)は圧迫された民を救い、そして彼らが崇拝するナーガをも救った。

仏教に帰依したナーガは、仏法や行者・信者の守護神となる。像容としては螺旋状のナーガの上で釋迦が座禅を組むものが多い(これは禅定中のゴータマを雨から護ったという逸話に基づく)。また人面蛇身で表現される例もある。これらは蛇や河川の人格神化とも取れるが、人と神との融合も想起させる姿である。

このナーガが「龍」と漢訳される。ナーガ神族の王は「ナーガ・ラージャ[nāga-rāja]」=龍王と呼ばれ、仏教経典に登場する。

『ナーガ上のブッダ坐像』(カンボジア, 12世紀)

[東京国立博物館東洋館にて筆者撮影,2017]

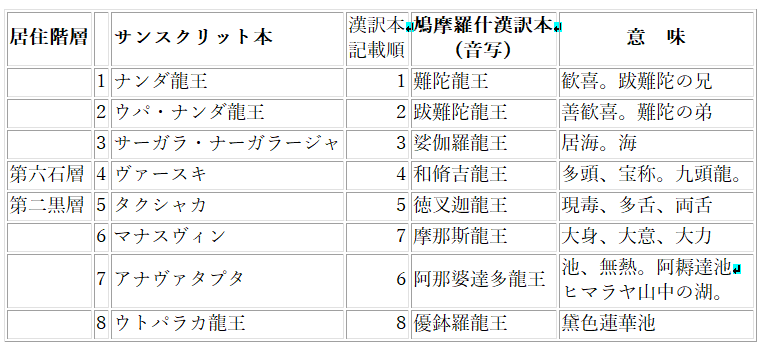

大乗経典『妙法蓮華経』の龍王

「有八龍王。難陀龍王。跋難陀龍王。娑伽羅龍王。和脩吉龍王。徳叉迦龍王。阿那婆達多龍王。摩那斯龍王。優鉢羅龍王等。各與若干百千眷屬倶。」(『眞訓兩讀法華經并開結』p.58)

(日本語訳:八体の龍王がいた。ナンダ龍王。バツナンダ龍王。シャカラ龍王。ワシュキツ龍王。トクシャカ龍王。アナバダッタ龍王。マナシ龍王。ウハツラ龍王たちである。おのおのが二、三ないし百千の眷属[kenzoku]を連れていた。)

これは鳩摩羅什[Kumara-jyu]が漢訳したものであるが、原典であるサンスクリット本では次のような内容となる。

「幾百・千・コーティ[千万]もの多くの従者をつれた八龍王も同席した。それはナンダ龍王、ウパ・ナンダ龍王、サーガラ、ヴァースキ、タクシャカ、マナスヴィン、アナヴァタプタ、ウトパラカ龍王である。」(『大乗仏典4 法華経Ⅰ』p.11)

<八龍王音写対照表>

和脩吉龍王がヴァースキの音写で、徳叉迦龍王はタクシャカの音写。つまり、二層と六層のナーガ王は釋迦の『法華経』説法の会座に連なった「八龍王」のメンバーということになる。それ以外の六柱は『ヴァーユ・プラーナ』には見られなかった龍王である。この八龍王とその眷属が「護法龍神」である。

難陀[Nanda]と跋難陀[Batu-nanda]

兄弟の龍で「歓喜」、「善歓喜」と呼ばれた。常にマガダ州を護り、時節に適した雨を降らしたので国は飢饉にならなかった。ビンビサーラ王は毎年法会を催したので聴聞した百姓らは皆喜んだ。「歓喜」という名はこれに由来する。目連が降伏した者たちである。海中に住む。本地(本体)は歓喜地にあり、垂迹[suijyaku](仮の姿)は海間にある。三観[sangan](一切は空であり,縁起であり, かつまたそれが円融しているという観方)から解すれば中道にして法喜を生ずる存在である。

「歓喜地」とは菩薩の階級の一つである。つまり龍は帰依した時点で菩薩なのであり、龍として雨を降らしたり嵐を起こすのは垂迹神としての作用であって、これが善悪の二面性ともなっているのである。

菩薩とは娑婆にあって衆生と寄り添う存在である。したがって自身の修行と衆生の悟入を兼任するわけである。「歓喜地」は最も初期の位であり、この二龍については神通力勝負で降伏されたという点から、衆生への対応が密教の明王の如く荒っぽいと解すこともできよう。

いずれにせよ、三観では中道というのであるから、一切が空でありただ縁起によって成立するという空観と仮観を示して、見思惑や塵沙惑を断じて後にアウフヘーベン[Aufheben]し中観を悟らせる必要があるわけである。これは菩薩の修行法でもあるが、衆生と伴に歩むのであるから、当然強いることとなる。その境地は「不二」であって、善・悪を二元論的に固定概念化してしまうと東洋の龍を見誤ることになるだろう。

ガンジス河南部にあった王国。現在のビハール州。晩年の釋迦に会って入信した阿闍世王[ajyase](アジャータシャトル。ビンビサーラの息子)の王国。コーサラを滅ぼしてガンジス流域の支配権を確立。王朝はシシュナーガ、ナンダ、マウリヤ、グプタと続いた。マウリヤ王時代にインドを統一。その三代目がアショーカ・ピラーや仏舎利の分配で有名なアショーカ王。

難陀と迦樓羅[Karura]

迦樓羅とは金翅[konji]と呼ばれる巨大な金色の鳥で、頸に如意珠をもち、雄は天子と化し、雌は天女に変じるともいう。仏教に帰依し護法善神となったが、龍を憎んで食い殺す習性がある。

『観佛三昧経』[Kanbutsu-sanmai]に次のような逸話がある。――迦樓羅が龍に対する激しい怒りを抱えたまま鉄囲山の山頂で命終したとき、裂けたその身から火が出て山が燃えそうになった。難陀は雨を降らして火を滅すと、焼けただれた肉が落ちて如意珠となる。龍がこれを得れば王となり、人もこの宝珠を感じる者が王に成る――。

これは両者が火と水で相容れない関係性にあることを物語るが、火はまた瞋恚[shinni](激しい憎悪。煩悩の中でも特に仏道を阻害する要因)の譬喩[hiyu]でもある。龍は仲間や子供を殺すような相手に対し、その恩讐を越えて慈雨(法の譬喩)によって安らぎを与える。そして龍が持つ宝珠はこのようにして入手したものだということが判る。

釈迦が法を説くことを文殊が喩えた表現として次のような文がある。

「今佛世尊 欲説大法 雨大法雨 吹大法螺 撃大法鼓 演大法義。」(『眞訓兩讀法華經并開結』p.70)

(日本語訳:今仏は大いなる法(法華経)を説こうとされている。大いなる法を雨のように降らせ、大いなる法をつむじ風のように吹かせて、大いなる法を鼓のように撃ち響かせ、大いなる法の意義をあまねく縦横無尽に弘めようとされている。)

これは龍が雨を降らせ、嵐を起こし、雷鳴を轟かすことにも通じているが、実際過去佛に雲雷音王という名の仏も居たことが参考となる。

娑伽羅(娑竭羅, 沙伽羅)[Syakara]

その名は海に住むことに由来する。国に因むとも言われる。本体は衆生を智の境地へと渡す大海に住し、垂迹の身を滄溟(青海原)に置く。

難陀と伴に千手観音の眷属(二十八部衆)も兼ねる。

娑伽羅の娘(八才)は『妙法蓮華経』に登場し文殊[monjyu]に絶賛され、釈迦にかわいくあいさつし、釈迦の弟子たちを論破したことで一躍有名になり、龍女の代名詞となる。

しかし真言宗の聖や修験道の行者によって(また天台宗の密教化もあいまって)「胎蔵界の垂迹」というような密教的な解釈も浸透したらしく、『平家物語』(巻二「卒塔婆流」)にこうした表記が見られる。しかもその語り手は「宮人」とされており、嚴島神社の神職の認識として語られているところにやるせなさを感じる。

独特の事例としては『神道集』の祇園大明神の項で牛頭天王の五女に比定する記述が見られる。

(関連項目→文殊師利の証言)

和脩吉(和修吉)[Wasyukitsu]

多頭[tadu]、または寶稱(宝称)という。水中に住む。本地は普現色身三昧[fugen-sikishin-sanmai](種々の姿で法を説く菩薩)であり、垂迹として多頭を示す。止観して(その本質を)観れば、入仮[nyû-ke]の観(従空入仮観。現実に縁起を観ること)で無量の法門(教え)を分別する。

これはつまり、相手に合せて法や姿を選択する能力が、多面や変身と認識されたことを物語る。『法華経』では妙音菩薩や觀世音菩薩が神通力・変化示現・智慧を用いてこの経典を説き衆生を救済すると語られるが、その種々の変化態様の中に「龍」も銘記されている。

(余談ですが、ここで「龍の解説」をしながら同時に「法華経の解説」にもなっているのが何だか面白いなと微笑んでいる。『法華経』という経典には、「この世で龍に成る菩薩」や「法華経を説く龍女」が出る、ということだけでも覚えていってください)

九頭の龍王については、泰澄が熊本の阿蘇神社の池で目撃したという伝承があって、千手観音の垂迹だったと語られている。(『本朝神仙伝』)

厳島神社も神仏習合時代には本殿の奥に「本地堂」があり、やはり観音菩薩が祀られていたが、それは祭神が龍と関連のあることを暗示していると言えよう。

徳叉迦[Tokusyaka]

現毒といい、または多舌、両舌という。本地は樂説無礙辯[gyousetsu-muge-ben]の法門(自由自在な説法)にあり、垂迹として多舌を示す。

一般に「両舌」は二者の間を裂く陰口というような悪い意味をもつが、ここでは言葉巧みの意。「現毒」は煩悩を現すといった意味に解せば、煩悩を全否定するのではなく悟りのために活用するといった意味に取れる。

阿那婆達多[Anabadatta]

池に依る名前で無熱という。この池は雪山[settsen](ヒマラヤ山脈)の頂上にあり、阿耨達池と呼ばれる。

『長阿含経』[dyou-agon](原始経典を集成したものの一つ)によれば、池の中には五柱の堂宇があり、龍王は常にその中に居る。この世界の龍たちには三つの患いごとがある。熱い風や沙が身体につきまとって骨肉を焼くこと、自らの習性として俄に暴風を起こしてしまい大事な物が失われること、宿敵ガルダ(金翅鳥)が宮殿に入ってきて生れたばかりの子供を食われてしまうことの三つだが、この池にはそれが無い。そして鳥のように自由になりたいと願えば、すぐに命が尽きる。故に無熱悩池とも呼ばれる――、とされる。

本地は清凉の常・樂・我・淨(の境地)にあり、垂迹の身を凉池に置く。止観して(その本質を)観れば、三観の妙慧は五住(見惑と三種の思惑[shiwaku]と界外[kaige]の別惑)の煩唼を淨じて、二死の熱沙を免る。

見惑とは「道理上の誤解」。思惑とは「事物に対して起る欲情」。この二惑は輪廻の因となるので「界内の惑」という。界内とは三界(欲界・色界・無色界)の内という意味で、ここから解脱し界外に至ることで輪廻を断ち切る。すなわち界外の別惑とは、菩薩の境地にある者が断ずべき煩悩で、界内と区別するので別惑という。(参考『天台学辞典』)

雪山の北、香酔山[kousuisen](カイラス山)の南にあるとされた伝説的な湖。ガンジス川、インダス川などの四大河川の水源に当る。

空海が神泉苑にて請雨経の法を行った際に、この池の善如龍王を勧請し雨を降らせている。その姿は四五メートルほどの大蛇の頭部に三〇センチ余りの金色の龍が乗っていたとされる。(『本朝神仙伝』)

|

| 神泉苑法成就池(京都市) [撮影2023] [神泉苑の詳細] |

摩那斯[Manashi]

大身といい、あるいは大意、大力ともいう。阿修羅が海水を押し出して帝釈天の居城(喜見城)をひたすとき、この龍は身を繞らして海水を留める。本体は無辺身(果てしない身体)の法門にあり、巨大な体を示現する。

止観して(その本質を)観れば、中道による正観によりその本性は広博である。

天(天界の神々)・龍・阿修羅の関係性については、智顗が『正法念経』に「龍は諸天の為に境を保つ。修羅は兵を興して前んで龍と闘う」と説かれるのを受けて、龍とは、天のために管理・使役される存在だと解している。しかしここで注目したいのは、次の二点である。

一つは阿修羅が海水を押し出すという記述。従来、水害を引き起こすのは龍蛇の仕業と語られがちであるが、阿修羅が引き起こし、龍は身を挺してそれを防ぐケースのあること。実際、日本にも龍蛇が水害を食い止めて、その頭と尾のあった場所に祠を建てたなどといった伝説が散見される。このような伝説は、悪神として退治したり、人をカミに捧げる人身御供や人を強制的に神化させる人柱とはまた違った水神(龍神)信仰の一形式と考えられる。

二つ目は諸天のために境を築き緩衝に成るという記述で、これは龍脈や地脈とも関連する記述だと筆者は考える(そうだとすると、阿修羅は、重機を手に自然を破壊し神域を犯す者たちにも重なり合う)。そしてまた当然、これは諸天が勧請されし土地にも当て嵌まってくるであろう。

ここで思い出されるのが、日蓮が主張した神天上の法門である。これは日本に土着の神祇(代表格として天照大神、八幡神、山王權現が示される)が居ながら、全く守護善神として機能していない原因として、謗法(正法流布の阻害)のために神祇が国を去ったからだと訴えたものである(この根拠は『金光明経』や『大集経』の文)。

こうした思想の背景にあるのは一種の天文信仰である。この説について、龍を基点に考えてみると、龍脈を利用した結界を十全に機能させるには正法が必要不可欠だと理解される。

優鉢羅(漚鉢羅)[Uhatsura]

黛色蓮華池[Taishiki-rengechi]という。この名は龍の住む池にちなむ。本地は法華三昧(空・仮・中道が円融する様を観想する行法)に住し、垂迹をこの池に置く。止観して(その本質を)観れば、三観は修行を因とし、その因は蓮華である。

ここでいう蓮華は植物ではなく、譬喩である。すなわち泥中にあって汚染されないところから転じて、世俗や煩悩の中に身を置きつつもその影響を受けないことを指す。つまり菩薩のあり方(修行)を示している。

以上見てきた八龍王の解釈は、天台法華宗の開祖智顗[chigi]によるものであるから天台教学の龍観とも言える。重要な点は、龍王としての姿はすべて垂迹(権化)であって本地が別に有る(下位の菩薩)ということ。そしてそれは真言宗や陰陽道の龍観とは異なるという点である。

なお、龍は八部衆の一派とされたが、その中にマホラガ(摩睺羅迦)も居るのが注目される。摩睺羅迦は「大蛇」を表す語で、蛇神とされ、同じ蛇系統のカミでありながらナーガとは明確に区別されている。

両者の違いが那辺にあるのかを探れば、やはり「民族」に行き着くであろう。ナーガを信仰する一族とマホラガを崇拝する一族とが、仏教思想を併せ持つに至り、その粧いを変えたといえる。

『妙法蓮華経』提婆達多品の龍宮と龍女

偽経を含む種々の経典で龍の存在が説かれるが、その性格がよくわかるものとしては、大乗経典『妙法蓮華経』提婆達多品[Daibadatta-hon]の龍女成仏譚が代表格である。

(提婆達多品の成立時期については諸説があるが、ここではセットで流布されたものを前提に解説する)

「爾時文殊師利坐千葉蓮華、大如車輪。倶來菩薩亦坐寶蓮華、從於大海娑竭羅龍宮自然涌出、[以下略]」(『眞訓兩讀法華經并開結』p.349)

(日本語訳:その時、文殊師利は葉っぱが千もある大車輪のような蓮華に坐し、倶[tomo]に来た菩薩もまた気品あふれる希有な蓮華に坐し、大海の娑竭羅龍宮より自ずから涌き出すように現れて、[以下略])

空思想に立脚する般若(智慧)を特性とする。普賢とともに釋迦の脇侍となるのが通例だが、密教では独尊形式。漢土の霊山五台山が聖地にされると、獅子に乗った文殊が従者を引き連れ海を渡る「渡海文殊」信仰も流行した。(『岩波仏教辞典』)

一方、『法華経』の提婆達多品では「文殊師利言、我於海中、唯常宣説妙法華經。」(『眞訓兩讀法華經并開結』pp.350-351)と描かれており、海中及び法華経との繋がりが深い。

天台教学の総科文[soukamon]によれば本章は「文殊の通経[tûgyou]」と「龍女の利益[riyaku]」が対になっている。

ここに《文殊――法華経――龍女》のラインを看取できる。

(関連→日本の龍宮観)

『騎獅文殊菩薩像』(快慶 鎌倉時代)国宝

[文殊院参拝記念リーフレット2022, 筆者蔵]

文殊師利の証言(龍女の評判)

「娑竭羅龍王女、年始八歳智慧利根、善知衆生諸根行業。得陀羅尼諸佛所説甚深祕藏、悉能受持。深入禪定、了達諸法、於刹那頃、發菩提心徳不退轉。辯才無礙、慈念衆生猶如赤子。功徳具足、心念口演微妙廣大。慈悲仁讓、志意和雅、能至菩提。」(『眞訓兩讀法華經并開結』pp.351-352)

(日本語訳:娑竭羅[syakara]龍王のむすめは、八歳にして智慧に優れ、生き物の様子や人の機微をよく知る。諸佛の教えを深いところまで憶えて、悉くよく信受する。本質を見抜く観想によって諸法を理解し、悟りを追求する心を発揮して諦めない。弁論の才能も自在で、命あるものを赤子のように慈しむ。これらの功徳を持って、微妙広大に思いを伝える。慈悲と思いやり、和やかな意志でよく悟りに至る。)

龍女の宣言

「我闡大乘教 度脱苦衆生」(『眞訓兩讀法華經并開結』p.353)

(日本語訳:私は大乘の教えを説き明かして、彼岸へと渡すことで生けるものたちを苦しみから脱けさせます)

→龍女とは、文殊から教わった『法華経』を説くことで苦しむものを救う存在。

龍女の宝珠

「爾時龍女、有一寶珠、價直三千大千世界。持以上佛、佛卽受之。」(『眞訓兩讀法華經并開結』p.354)

(日本語訳:その時龍女には、あらゆる世界に匹敵する一つの宝珠があった。これを仏に捧げると即座に受取られた。)

この後有名な「変成男子[henjyou-nansi]」が出て来るが、筆者はその解釈についてはさほど重要視しない。ここで最も肝要な点は――、智積[Chisyaku]菩薩が『法華経』を修行することで即身成佛は可能ですかと文殊師利に質問し、文殊師利はそれが可能であることの事例として「八歳の龍女」を挙げたが、智積菩薩はそれを疑って信じなかった。釈迦の十大弟子と言われる舎利弗[Syarihotsu]も信じなかった。そこに龍女本人が現れて、宝珠を釈迦に手渡してから、あなた方の「神力」で観てくださいと言った――、点である。

提婆達多品の成立時期は諸品よりも遅いというのが定説であるが、十二章に配置された現状の編成を重視するなら、この章のやりとりは前章からの流れを受けて釈迦の神通力が発揮されている「虚空[kokuu]」の内で行われていることに留意すべきである。この虚空には「宝塔」が出現しており、多寶[Tahou]如來という過去佛が居る。また釈迦は地上の大衆にも虚空の様子が見えるようにしてやり、なおかつ涅槃[nehan]後に『法華経』を説くことが可能な者は居るかということを議題とした。

つまり、虚空と娑婆世界、そして過去と現在とが、各々の(あるいは釈迦の)神力を媒介とする形で同時に現出しているわけである(現代風に言い換えれば、ライヴ会場から中継配信が始まり、過去の映像が流され始めたのに近い)。そこでは、過去の体験をまるで現在のように観ることも、遠く離れた所から目の前の出来事のように観ることも可能である。当然、経が説かれた当時には映像機器など無いのだから、それは「神通力」で「観る」という表現になるが、映像機器なしで全員が同じ体験をしているからその力は「神通力」だと言うこともできる。

目連と龍王

仏教側の伝説としては神龍を降伏するといった逸話もある。

難陀と跋難陀の兄弟は、須弥山[Syumi-sen]のほとりの海に棲んでいた。仏は空を飛んで忉利天[Touri-ten](欲界)に通っていた。龍は自分たちの上を通過することを恨んで、黒雲闇霧を吐き日月明星を覆い隠した。比丘たちが降伏[goubuku]しようと願ったが仏は許可しなかった。そのとき、目連が「私なら降伏できます」と宣言する。

龍は須弥山を七繞りしてなお、尾は海水に達し、頭は頂上を枕にするほどであった。目連はその二倍もある巨大な姿を現じて、山を十四繞りし、尾を海の外にまで出し、頭は梵天の宮殿(色界。欲界の上層にある)を枕にしてみせた。龍はますます怒って海底の硬い沙を降らせた。目連はその沙を宝珠のような華に変えて愛でられるようにしたので龍の怒りは収まらなかった。そこで目連は身を細くして龍の体内に入り次々と噛んだ。龍はこの刺すような苦痛に耐えられず降参した。

目連は巨細二つの姿を合せもつのが沙門(出家遊行者)なのだと示して、この二龍を率いて仏のもとへ向った。

マウドガリヤーヤナの音写で、釋迦の十大弟子の一人・神通第一の者と称される。神通力を駆使して釈迦や仏法を護持したという逸話が多い。(出典『岩波仏教辞典』)

インド古代美術のナーガ

サータヴァーハナ朝(BC.30年頃)のストゥーパに、象・牛・馬・鹿・孔雀・マカラ(摩竭魚)などと伴にナーガが装飾されている。

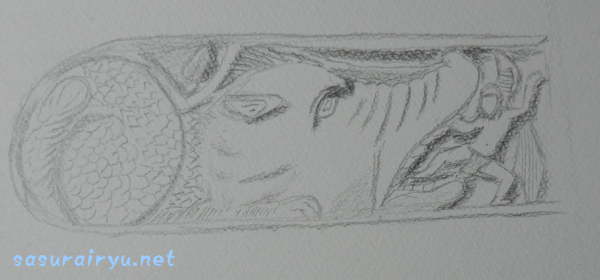

古代交通路の要衝として繁栄した宗教都市マトゥラーは民間信仰も盛んで、古代建築の遺跡からナーガをモチーフにした彫刻が見つかっている。カニシュカ王時代(二世紀頃)のものとされるその彫刻は、ナーガよりもマカラの存在が目を惹く。このマカラは人格神的に表現されているナーガよりも、龍のイメージに近い。

(宮治昭『インド美術史』p.90「マカラとナーガ 横梁浮彫」を基に模描)

ちなみにこれはマカラの口からナーガが現れる様を表現したものと思われる。(喰われかけているのではない)

【マッラ王朝の旧王宮窓枠にあるナーガ】(カトマンズ市)

(那谷敏郎『龍と蛇』p.87の写真を参考にナーガ部分を模描)

どことなく人魚を思わせる。

端的に言うと、後者はバラモン僧などに支持され、前者は民間信仰のベースとなった。バラモン教をベースにしてヒンドゥー教が成立するが、その過程で先住民の民間信仰も取込まれている。また逆に、先住民もアーリアの文化の影響を受けたとされる。

バラモン教やヒンドゥー教において崇拝される神。自然と人の運命の一面を司る。吉祥天を侍らせ、迦楼羅に乗り、大蛇の上で休む。ブッダもその化身の一つとされる。(出典『岩波仏教辞典』)

ナーガの民

インド半島からガンジス川を越えて東へ向うと、ラオスという国がある。ラオスの北は少数民族の多い中国のユンナン(雲南)地域。この辺りの人々は「ナーガの民」と呼ばれた。それは当然水神ナーガの信仰をもっていたからである(あるいは始祖が龍神ともいう)。その文化は隣国のタイやベトナムにも及んでいる。バラモン文化が男女神の交合要素を深めていくのに反して、女神(処女)崇拝が色濃く感じられるのが特徴だ。

更に興味深いのは、ラオスとか中国南部の少数民族の人たちと、日本人が、驚くほど外観が似ていることである。ラオスから更に東へ往くと香港であり、目の前に台湾がある。台湾と沖縄は国境を接している。遙か昔、このようなルートで日本に渡って来た「ナーガの民」も居たと、私は信じている。

それは例えば、対馬海流に乗って日本海沿岸を遡れば、九州の宗像[Munakata]があり、島根の稲佐の浜がある。沖ノ島は今でも神聖な島として一般人の上陸が制限されている。宗像の三女神の一人イチキシマ姫は鎮座地を求めて島々を廻ったという伝承がある。それはそのまま南シナ海の島々を経由しながら日本へ到達する道のりにも重なりうる。稲佐の浜には神在月[Kamiariduki]に全国の神々に先駈けて龍蛇神が寄りつく。それを迎えるのは国を譲って冥界に退いたと語られる大國主神[Ookuninushi]。その魂である大物主神は金比羅[Konpira]すなわちクンビーラである。(記紀神話の序盤にある国生みのエピソードで、「一身多面の島」が生まれるのも意味深だ)

龍宮伝説も(すべてを帰一させることはできないにしても)沖縄近海にかつてあって海中に没したと言われる古代都市を想起させるし、福井や青森など日本海沿岸部で散見される人魚伝説も、あるいは人頭蛇身のナーガと関連づけられるかも知れない。大國主神が西向きに鎮座し、龍宮や常世[tokoyo]が海の彼方にあるというのも、故国インダス地方から遠く日本へ至った「ナーガの民」の視点で思えば肯んじ得るものがあるだろう。

海上ルートについては否定的な見解もあるようだが、ドラヴィダ人が担ったインダス文明は高度なレベルであったというから、船に関する技術や航海術についても龍神を祖とする「ナーガの民」は優れていたのではないか(金比羅神は海上交通の神徳が顕著)。

日本では平安時代に登場し貴族の雅な遊覧船に甘んじた、舳先に龍頭を付けた船も、東南アジアでは祭の競漕船として使われる。速度の出る船と操船術――そこから筆者は村上水軍のような「海賊」を想起する。しからば沿海部の他民族に後れを取ることも少なかったのではないか。

また実際南洋オセアニアの民族移動経路の一つとして、中国南部からの流入が指摘されている(田辺悟『島』)。それが可能であるなら、海洋から東の果ての日出ずる国日本へ至るのもあながち空論とは言えないのではなかろうか。無論、一ルートに限定するものではない。しかし原初のナーガ信仰を類推させる要素が日本に見られるという事実は、漢土の龍観念を回避する文化移入ルートの存在を示唆してやまないのである。

クンビーラ(金毘羅)について

クンビーラは王舎城の守護神。

蛇のナーガに対し、クンビーラは鰐[wani]の神格とされる。金比羅は音写であり、漢訳では「蛟竜」と訳され、やはりナーガ同様に龍の一種と解釈された。

日本では特に航海安全の神徳を有するカミとして祀られ、四国の金刀比羅宮[Kotohira-gû]を総本宮とする。現在は大物主神に比定されているが、元来は金比羅權現とか金比羅龍王と称した。『古語拾遺』には大物主神に皇孫の守護を命じる記述もある。

天台宗(日本)では比叡山の守護神として大和の三輪明神から大物主神を勧請し、それが金比羅であると逆説的に解されている。

Ⅲ【龍の系統について-①中国-】

中国の龍は種類が多く、「龍(ロン)」の姿や属性が定まらない原因の一つとなっている(インドのナーガも「龍」の一種と見做された)。インド・オリエントからの文化流入のほか少数民族も多いので信仰の解釈・体系化が為されたが、時代による為政者の宗教政策の落差が大きく、徹底統制・弾圧もあり、混乱に拍車が掛かった。

特に陰陽五行思想、易(儒教)、道教の影響が大きく、どの龍も神仙の乗り物とか鱗を持つ生物の長であるとか、干支もそうであるが一般の動物とほぼ同列に扱われた。インドのナーガ観との最大の違いは、世界そのものにも通じていたような(起源神ヴィシュヌの化身といった)壮大なスケールと異なり、一時的な超自然現象の素因であり、人によってある程度対処が可能なレベルにまで再概念化されたことである。また東南アジアで多く見られた女神信仰に対して天帝信仰が中心にある。

【高尾山薬王院本堂彫刻の龍】

仙人風の人物になつくペット味のある龍[撮影2018]

中国の世界観

エーテルや根本原因など七つの層で表されていたヒンドゥー教の世界観は極めて宇宙的であったが、木火土金水で説明する五行説はやはり人間の目に見える身近な要素に簡略化した感が強い。これは精神的(哲学的)観念から科学的観念になったと言えなくもない。創造神であり破壊神でもあるといった兼備的二面性は後退し、陰と陽の如く対立的相剋的な二元論が強調された。

人間と宇宙が本来的に一体である(梵我一如[bonga-ichinyo])とするインドの思想に対し、漢土では位相の変化はあれども事象としては常に一面である。その観測も、世界が無数に存在するといった認識ではなく、飽くまで人間(帝)や自国を中心とした世界観である。それは不可思議(思議すべからず)とされた自然現象に、「法則」を見出し、人の手で制御しようとする行為でもあった。

龍は麟[rin]・鳳[hou]・亀[ki]と合せて「四瑞」と称したり、更に発展させた麒麟[kirin]・鳳凰[houou]・玄武と合せて「四霊」と呼ばれたりもしたが、龍がケモノと同列に扱われるのはインドの古美術にも見られた要素である。これらの瑞獣は聖人が誕生したり帝により徳政が行われた時に出現するものとされ、どちらかというと「天」による正否判定の徴に近い。また龍の類を捕えて食べたり薬に使うといった話も多い。

このように、儒教では龍を貶みながら道教では「青龍」を四神に位置づけるなど、諸子百家と呼ばれるほど氾濫する思想の中で、龍も浮き沈みを余儀なくされた。唐の白居易などは無神論者ばりの詩で龍に対する信仰そのものを揶揄しているが、そうした思想は日本の龍神信仰にも少なからず影響を及ぼしたと推察される。

例えば十四世紀に成立した『諸神本懐集』でこの詩が引かれ、龍神信仰だけでなく龍神そのものまで「邪神」と決め付けているのであるが、その根拠は本地仏に連結されない自然神の類だからというもので、要は人格神信仰への阿[omone]りに他ならない。そのような曲学阿世がまかり通ったが故か、二十二社の一つにまでその名を連ねていた丹生川上社は十五世紀に至ってその所在すら判らなくなってしまったのである。

『九似説』の龍

中国の龍の特色としては、後漢時代に提唱された『九似説』の影響が大きい。そこでは駱駝[rakuda]の頭部、鹿の角、鬼の目、牛の耳、蛇の項[unaji]、蜃[sin]の腹、魚の鱗、虎の掌[tanagokoro]、鷹の爪に似ているとされた。これらは複数の動物の寄せ集めとも言われるが、『九似説』の名が示す通り、飽くまで「似た動物」の一例に過ぎず、真実の姿というわけではない。

また雲、雨、稲妻など天候に大きく絡む。(河の神からの派生)

そして天子(皇帝)の比喩にも使われた。これも易を始めとした儒教思想の人間中心・男性上位観の為せる業であるが、経典で「無数の眷属」という漠然とした概念だったものが、より詳細に個別化され規定されていったとも言える。

ただ、文化の移入や宗教弾圧はインドでも行われており、必ずしも「インド→中国」といったような一方向的な単純なものではない。同じ宗教の「ナーガ」も、同じ地域の「龍」も、時代や支配民族によってその特性はゆらぎ、毀誉褒貶をまとっている。

人頭蛇身や男女の交合、仏陀の座といった「ニコイチ」的なナーガの姿とは大きく異なるのに同類視されたのは、姿形よりも属性が重視されたことを物語る。それは他民族の文化理解として一般的なことである(例えば異なる言語で意思疎通できるのはその意味を自国の言語や文化に置き換えているからであって、実際の両者は全く違うものをイメージしている可能性がある)が、多神の概念に加えて本地垂迹説や五行説など事象に対する比較的柔軟な思想の受容や創始があったこともやはり大きいだろう。

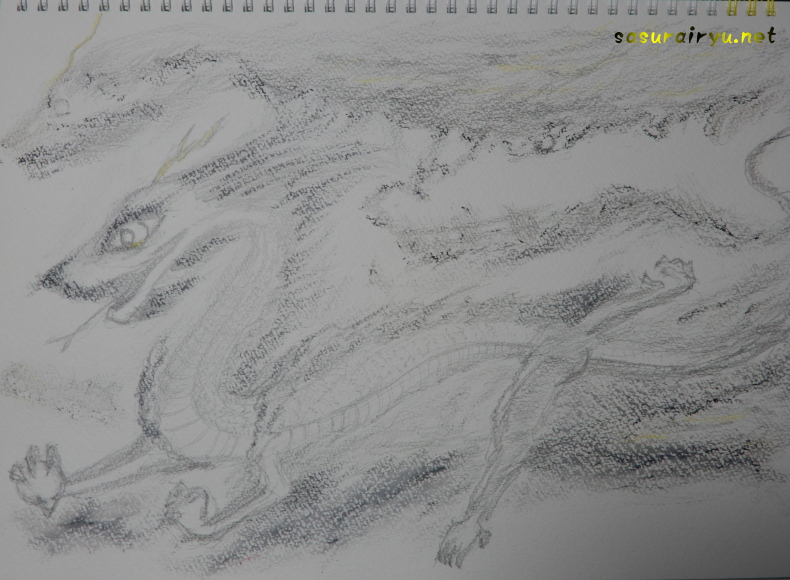

『九似説』の龍

(笹間良彦『図説 龍とドラゴンの世界』p.57「龍の全身像と各部分に対応した動物の要素」を参考にアレンジ)

文字の「龍」

【龍】の字は、甲骨文(第一形態)ではリュウの厳かな頭部から胴尾を長く引いた姿を象る。やがて頭部が複雑化して胴尾が分離し、「龍」ができたのは隷書と呼ばれる紀元前四五世紀の書体(形象文字から曲線を減らし、縦画横画を組み合わせた字形)の頃である。

現在「厳密な漢字」を使っているのは台湾であり、日本や中国は簡略化したものを多く使っている。日本で常用漢字に指定されているのは「竜」である。

「龍」字を使った熟語で特に好きなものを以下に掲げる。

龍象[ryû-zou]:徳の高い僧侶。

龍燈[ryû-tou]:沖合に出現する怪火。瀬戸内海の沿岸部にも伝承が残る。

龍腰[ryû-you]:橋の異名。

登竜門[tou-ryû-mon]:黄河の中流域にある龍門と呼ばれる急流を、魚が登れば龍に成るという伝承。転じて、人が出世するための試練。

龍蟠鳳逸之士[ryûban-houitu-no-shi]:優れた素質があるのに活かせてない人。また志を失って野にあること。

その他「龍」が部首に含まれる漢字の一例。

朧[oboro]:おぼろ。月に薄雲が掛かり淡く霞んださま。

瀧[taki]:たき。高所から流れ落ちる水。雨の激しさにも使われる表現。

龗[rei]:れい。水神。龍神。

壟[rou]:おか。龍のようにうねった丘。うね。

(参考『現代漢語例解辞典』)

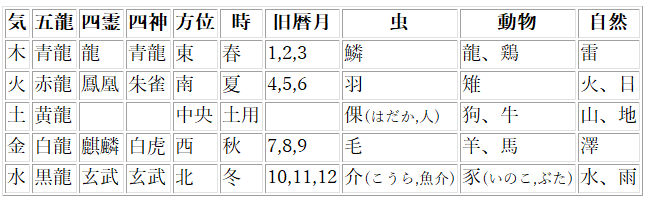

五行と五龍・易経八卦[Ekikyou-hattka]対照表

(吉野裕子『山の神』より易八卦配当図と五行配当図を基に作成)

注目したいのは「動物」の項で、龍だけが非実在的でありながら動物と認識されている。蛇でも良さそうなものだが、ここに種々の動物を掛け合わせた姿態の龍をカテゴライズしつつ、四霊や四神と称したりしているのが特徴といえる。なお、全てを五種類に配当する五行と、八種類の卦をベースに占う易とを合せたため、一部で矛盾が生じている。(ちなみに仏教は地・水・火・風・空・識の六種で世界を捉える)

黄色が重視されているのは黄河の影響である。黄河から現れた龍馬の背に八卦図があり、そこから易ができたという伝説もある。

【五龍の絵馬】(田無神社)

[筆者所蔵]

[筆者所蔵]

下部の文字は「一樂萬開」(一楽万開[ichiraku-bankai])

十二支も辰だけが非実在的であるが、巳(蛇)と並んでいるのが興味深い。鳳・凰や麒・麟が雌雄の組合わせであることを鑑みれば、辰・巳も雌雄の蛇として同列視されていたのかも知れない。

既に確認した如く、その本質は「水の神」であり、自然(河川)が有する性質そのものであった。それが文字通り循環する水の如く、あまねく空間に龍の亜種として行き渡り、名前を宛がわれていったわけであるが、シンプルな分類としては善か悪かである(あるいは陽と陰)。

『孟子』の龍

後の儒教のベースとなる思想の一つ『孟子』(紀元前三世紀頃)第三篇にも次のごとくある。

「当堯之時、水逆行、氾濫於中国。蛇竜居之、民無所定。[中略]。使禹治之。禹掘地而注之海、駆蛇竜而放之菹。」(『中国の思想3 孟子』p.163)

(日本語訳:堯[Gyou]王の時代、水が逆行し氾濫した。蛇竜が居て、民の定まる所も無い。[中略]。禹[u]はこれを治めた。地を掘り海に注いで、蛇竜を駆って切り刻んで放った。)

今里氏の訳では「蛇竜」ではなく「蛇や竜」と並列表記になっている。つまり、爬虫類の蛇と同レベルの扱いなわけである。先ほど四霊について触れたが、同書には他にも走る獣の最高格として「麒麟」を挙げ、飛ぶ鳥の最高格としては「鳳凰」を挙げる記述が見られるが、残りの比喩は大河や高山で、龍については言及されない。

ただ「蛇竜」を洪水(河川の氾濫)を引き起こし国民を脅かす存在として観るなら、ここで言う「蛇」は「竜」に合せて「大蛇」と解すほうが適切であろう。

古代中国の伝説的な人物。治水に優れ洪水を防いだため舜(帝王)の死後譲位され、夏[Ka]国の初代王となる。(出典『世界史事典』)

【翼のある龍(応龍)】

恭丘山に棲むとされる。禹と関連した伝説もある。

浅草神社拝殿の欄間(部分)

応龍と麒麟が描かれている。

進む習合―思想史的変遷―

インドで独立した神格を有して居た神々は、漢訳体系化の過程で習合が進む。

《水天――龍――弁才天》のラインが成立するが、これらはまたバラモン教・ヒンドゥー教・仏教と、陰陽五行思想や道教の教義・祭祀・世界観が混ざることも意味している。

思想史的な変遷を簡単にまとめると、バラモン教・ヒンドゥ教が新宗教の仏教に包摂され、その仏教は漢土にて道教の一種と解釈された。そして道教の中の天帝崇拝・魂魄思想・祭祀祈祷的要素が、日本の《記紀神道》の礎となる。

Ⅳ【龍の系統について-②日本-】

日本で後世に龍神とみなされることの多い神は、『古事記』(712)及び『日本書紀』(720)の神代[kamiyo]の段に記載されるミツハノメとオカミ系(タカオカミ、クラオカミ)のカミである。漢土の思想に影響されながらも、差し換えではなく習合を是としたのでアニミズム的要素が濃く残る。というよりも、南インドのナーガ信仰と、漢土系の龍信仰が異なるルートで伝来し、後者が主体となったと解すほうが正確かも知れない。典型的なのが、渡来系天津神[Amatsu-kami]の系譜に連なるスサノヲによって国津神ヤマタノヲロチ(八頭の大蛇)が斃[tao]される記紀神話。この譚[hanasi]は『出雲国風土記』には無い。

移入された「龍」は「りう,れう」のほか「太都[たつ]」と呼んだ。

なお「辰」は本来龍とは関係が無い。十干十二支で「辰[shin]」を「たつ」とも読めるので、「龍」が配当された。十二支の意味としては動物よりも方位や年がメインで、辰神といえば日吉山王神道では十二神将(夜叉)の一人婆耶羅である。

記紀神話で明確に描かれ斃されるのがナーガ系の多頭の大蛇だった点は大いに注目すべきである。

三輪山のカミとして名高いオオモノヌシは男性の姿と小蛇の姿をとったほか虚空を踏んで山へ昇ったことが語られる。天を飛翔する龍的な行動(虚空を踏むのは雷神の表象)のほか、カミが蛇の姿で人と交流することもある一例である。ただし『常陸国風土記』に記された角のある蛇「夜刀神[yatu-no-kami]」をはじめ、別離展開であることが多い。

オオモノヌシは金毘羅神[Konpira]とも習合しており、ナーガとは別系統でインド・仏教・海神[watatsumi]の性格も有する。

また海神の娘は人と交わり、出産時に龍(あるいは鰐[wani])に成った姿を目撃される。ここには皇帝の譬喩や瑞兆といった要素はまるで無い。語りの主要テーマは婚姻と出産、そして関係性の破綻にあって、正体が龍であったということは禁忌の設定と表裏なだけで、幾らでも差し換え可能な程度のものである。

記・紀の記述からは、大陸からもたらされた宗教祭祀による一時的な混乱のあったことも窺える。仏教が蕃神と呼ばれたほか、各地の村で牛馬を殺す祭(漢土の雨乞い習俗とされる)などが行われたが、効験の無かったことが報告されている。(『日本書紀』巻第二十四)

この話の顛末は、大乗経典の転読(大臣の代替案)では少雨が降り、天皇自らが飛鳥川の上流で四方拝を行うと大雨が降ったというものであるが、貴布禰の神に生馬を奉って雨を祈願するということと、何処かの時点で錯綜があったようにも思える。中国では「陰」に配当される女性を祀る雨請い儀式もあったそうで、二つ合わさると人身御供伝説と通底し興味深い。

【記紀神話の水神・龍神】

記紀神話とは、日本に伝存する最古の歴史文献『古事記』(712年成立)と、勅撰の史書『日本書紀』(720年成立)とに記された「神代[kamiyo]」に関する記録をいう。

いわゆる「日本の神話」に該当するものであるが、日本の神話という場合には、記・紀以外にも『風土記』や『古語拾遺』、『先代旧事本紀』(偽書説がある)のほか、祝詞が記された文献なども対象となってくる。したがって記紀神話とは、広義の日本神話から文献を絞り込んだ神話と言えるが、それはこの二書の神話世界が比較的体系化されているからということに尽きる。(より広義には、特定の氏族にのみ伝承された秘密文書の類も含まれてくるが、学術的な検証がされていないものが多く、本記事では触れない)

ミツハノメのカミ

「水の霊」「朧な女」。カグツチを生んで病んだイザナミの尿に成る神で、象徴形態としては河川を這う水であり、大蛇寄りである。あるいは巨大魚。水中に沈める女。合体イメージは人魚。病伊邪那美[yamai-izanami]系六柱の五番目。

【表記例】

彌都波能賣神(弥都波能売神):古事記

罔象女神 :日本書紀

闇罔象[kura-mitsuha] :日本書紀

オカミ系のカミ

『豊後国風土記』直入郡の条には、景行天皇の一行が球覃鄕[kutami]のとある村を訪れた際に、泉で水を汲もうとして「蛇龗」を見たため、臭いがあって飲めないだろうと判断し水を汲むのを止めさせたという記述がある。この「蛇龗」には「於箇美」という読みが当てられているので「蛇」は置き字であろう。いづれにしても泉とか臭いとか蛇的な印象が濃厚だが、岩波版の『風土記』の註には山椒魚やイモリ説を載せている。

折口信夫[Orikuchi-Shinobu]は「おかみ」について、水を司る蛇体(龍)の男性神で、「みつはのめ」に対照するものだと述べている。これは夫婦のナーガや龍王の娘といった一族的な神観とは異なる解釈である。

【表記例】

| 淤迦美神 | 古事記 |

| 淤加美神 | 古事記 |

| 蛇龗(於箇美) | 風土記 |

| 意賀美 | 意賀美神社 (岸和田市) |

| 雄神 | 雄神神社 (富山) |

クラオカミのカミ

オカミ系の一柱。「峡谷の龍」。イザナキがカグツチを斬った時の血が手の俣から流れて成る神。象徴形態としては瀧である。谷は河川の浸食で形成される。ミツハノメと関係が深い。流血系八神の七番目。

【表記例】

| 闇淤加美神 | 古事記 |

| 闇龗 | 日本書紀 |

| 暗龗神 | 天神社(広島県東城町) |

タカオカミのカミ

オカミ系の一柱。「高所の龍」。高所とは雲の掛かる場所から転じて山。イザナキがカグツチを斬った時の血から成る神。象徴形態としては雲龍である。

【表記例】

| 髙龗 | 日本書紀 |

| 多加意加美 | 多加意加美神社 (庄原市) |

私見では、これらの神々の誕生の経緯については氏族の血縁関係等を暗示した表現である。

海神(少童、海童、豐玉彦)

記紀神話では海神(ワタツミ)と龍(タツ)が同一視されている。(『古事記』では綿津見と表記)

『日本書紀』巻第二 神代下 第十段正文に「海神之宮」(海神の宮殿)、「海神女豐玉姫」(海神の娘豊玉姫)が登場する。

豐玉姫は海波が急峻な日に海辺に現れて「豐玉姫方産化為龍」(龍と化して出産した)。

しかしその姿を見てはならないという禁忌を犯して天孫ヒコホホデミは覘き見し、それが発覚して豐玉姫は生んだ子を海辺に棄て、海の路を閉ざして去った――、と語られる。

同書の一書第一や第三では龍ではなく「八尋大熊鰐、八尋大鰐(『古事記』では八尋和邇)」に化したと記されていることからすれば、「巨大な海の怪物」の姿を正文では「龍」として解釈採用したことが知れる。

通説ではこの「鰐」はサメのこととされ、一書第四では海神の乗る駿馬が背びれのある八尋鰐だと述べている。しかしこの記述は、海神の娘が鰐に化すことと矛盾を孕んでいるとも言える。いづれにせよ、海洋世界との関わりが絶たれて神話は終演し、物語は日本列島を縦断する天皇の歴史へと展開していく。

ちなみに、海開き神事では産土大神と綿津見神に対して祝詞が奏上される。

表記例は、綿津見[記]。少童、海童、海神、海、豐玉彦[紀]。

「童」という字が使われることについては諸説があるが、龍王の娘が八歳だったほか、イザナキとイザナミの児でエビスと習合した蛭児[Hiruko]が、三歳になっても立つことができなかったので船に乗せ海に流したとされるなど、海にまつわる神格にはどこか子供と蛇身の要素があることを指摘しておきたい。

記紀神話に氏族の血縁関係を暗示する機能を認めるなら、この蛭児はむしろイザナキではなく海神との間に生れた子ではなかったか。「船に乗せる」ことも龍宮、常世、異国といった要素に結びついていく(これがよりファンタジー色を強めると、乗り物がカメになる。)。

日神・月神は生れた後天界(高天原)へ送られ、スサノオは根国へ追放されたことを思えば、当然蛭児も海の国すなわち常世国へ送ることが企図されていたと見るべきであろう。紀の一書で「女性側から声を掛けた」ことを「道理に違背した行為」として問題視するのもそれを暗示する。火神カグツチの出産に至ってはイザナキが自らカグツチを斬り殺している(これに附随して生れるのがオカミ系の龍神)。そして岐美二神の別離はイザナミが黄泉国の住人となることで決定的となる。いづれの国も高天原世界観から見た異界である。

ついでに付け加えると、水辺の妖怪カッパも「河童」という表記があり、そのサイズ感は成人男性よりも小さく、また相撲遊びを好んだりいたづらをしたり子供を川へ引きずり込むという習性がある。

日本の龍宮観

海底または湖底の宮殿で一切経(あらゆる経典やその註釈書)を収蔵するといわれる。

龍宮概念は海の彼方にある常世や神仙思想とも絡み、財宝富貴をもたらすとも言われるが、それが日本で定着したのはやはり国土の七割が森(山)でありながら海で囲われた島国だからであろう。海の向こうの異界は身近に片鱗を感じるものとして機能し得たのである。その限りないリアリティこそが伝承を支える力となる。

文献上の古い例としては、『丹後国風土記』逸文の浦嶋子の伝承が有名。ここでは常世の国(神仙の堺、仙都)として「蓬山」と表記され、それが海中(海の真ん中)の広く大きな嶋に建つ城門付の大邸宅だと語られる。なお嶋子を誘うのは龍ではなく、五色の亀(龜比賣[Kame-hime])である。

この物語も結局は人間と海の一族との一時的な交流と別離を示したもので、記・紀の豊玉姫神話の民間バージョンと言いうるものである。

龍宮の概念は、龍観の変化(神格低下)に伴ってこぢんまりとしたものになっていき、嚴島神社(広島)の前の水域(およそ2km先に本土が見える)に龍宮を観想するほどになり、水上交通や海洋探査技術が発達した現代では知る人も稀である。

本土側から島全体を龍宮に観立てて「宮島」と呼んだのは、かつての島自体を神聖視する流れからであったが、「人」が住めばそこは「人の都」になるのであって、やはりそれは人工の龍宮である。(人間に紛れて龍女が居るかもと想うとそれはそれでたのしいのだが)

その一方で、龍穴と呼ばれる淵や洞窟は龍脈や信仰の伝播者の譬喩とも関連して、深く長大な概念として語られ続けている。

(関連→『妙法蓮華経』提婆達多品の龍宮と龍女)

龍穴

龍が住むと言われる淵(の底)や洞窟のことで、日本各地に伝承がある。龍穴同志が通じているという伝承も多い。

奈良の吉祥龍穴(龍穴神社奥宮の御神体)は山中の切り立つ岩壁に穿たれており、眼前に見ることができる。

麓の県道沿いにある本宮は拝殿に「善如龍王社」の額が掲げてあり、善如(善女)龍王を祀って居ることが窺える。

貴船神社奥宮(京都)と八坂神社本殿(京都)は龍穴の上に建てられている。

前者は貴船神社の総本宮で祭神はオカミ系の神である。鎮座地は青龍に観立てられた鴨川の源流に当る。

後者の祭神は近代以前は主神を牛頭天王としており、『神道集』では娑竭羅龍王に比定されている。ここの龍穴は神泉苑に通じているとされるが、祇園祭の神輿も神泉苑を経由するので重要な意味があると考えられる。現在は何らかの力学によって龍と全く無関係の(というより大蛇神を殺した)素戔嗚尊とされ、龍穴も封印されているが、本殿裏手(恐らく龍穴に最も近い場所)に小さな礼拝所が設けられている。(ここがパワースポット)

八坂神社の祭神は時代や文献によってかなりの差異が見られ、『二十二社註式』の「東間 蛇毒気神龍王女。今御前也」(『祇園信仰事典』p.34)なども注目されるが、この点については改めて別記事で考察したい。

|

|

| 善如龍王社(室生龍穴神社) [室生龍穴神社の詳細] |

吉祥龍穴(龍穴神社奥宮) [龍穴神社奥宮の記事] |

[撮影2022]

日本で発見された巨大ワニ

1964年5月、大阪大学豊中キャンパスの周辺地層(約四十五万年前)から大型のワニ類の化石が見つかった。体長七メートルにも及ぶこのワニは、後に独自の種属であることがわかり、トヨタマヒメイア・マチカネンシスという学名が付けられた。もうお分かりと思うが、海神の娘豊玉姫から名前が採られているのである。

また分類系統としては東南アジアに生息する種属(マレーガビアル)と近縁であるという。(参考:大阪大学総合学術博物館「特集 マチカネワニ」)

龍に置換可能であること、そして骨格から観ると、記紀神話の「鰐」というのはサメよりもワニの方に近いと言えるのではなかろうか。

マチカネワニ骨格模型(35分の1)

[筆者所蔵]

頭部と胴体の位置を伸ばせば『九似説』の龍に近いフォルムになる。

太古に実在していた恐竜を思うと、龍というのは必ずしも想像の産物として片づけられない側面もありそうだ。例えば日本でよく知られた妖怪のパーツの一つに、天狗の爪というのがあるが、これは理学的にはサメの歯であろうと言われている。めったに見る機会の無い海洋生物の残存パーツが天狗のパーツとして呪物化するのであれば、巨大なワニや恐竜の骨格から龍が観念されたとしてもおかしくはなかろう。

人は無から有を想像することはできない。何かを生み出すには多かれ少なかれ感覚刺激やモチーフが欠かせない。ナーガの原形が蛇であるように、龍にも『九似説』以前にモデルとなるようなナニカ(のパーツ)があったはずである。そのナニカに、雨や雷を司る神格や神通力を付与した時、龍が現れたのである。

『九似説』はすべて中国で身近な動物なのがポイントである。逆に言えば、原形パーツを一種類の動物で特定することができなかったことを意味する。それは絶滅久しい未知の生物だったということである。(龍の骨が残っていない謎に関しては、龍骨に薬効があったという『和漢三才図会』の記述が答えとなるだろう。同様の事例として、龍宮寺の人魚の骨が信者により削り取られその分量を大幅に減らしたという伝承も挙げておく)

福島県で発見された首長竜の骨

マチカネワニ以外にも龍体を思わせる化石が日本国内で見つかっている。

全長約7メートル(推定)。

白亜紀後期(約8500万年前)の日本近海に生息し、胎生であったとされる。

ちなみに、恐竜と首長竜は別物らしい。

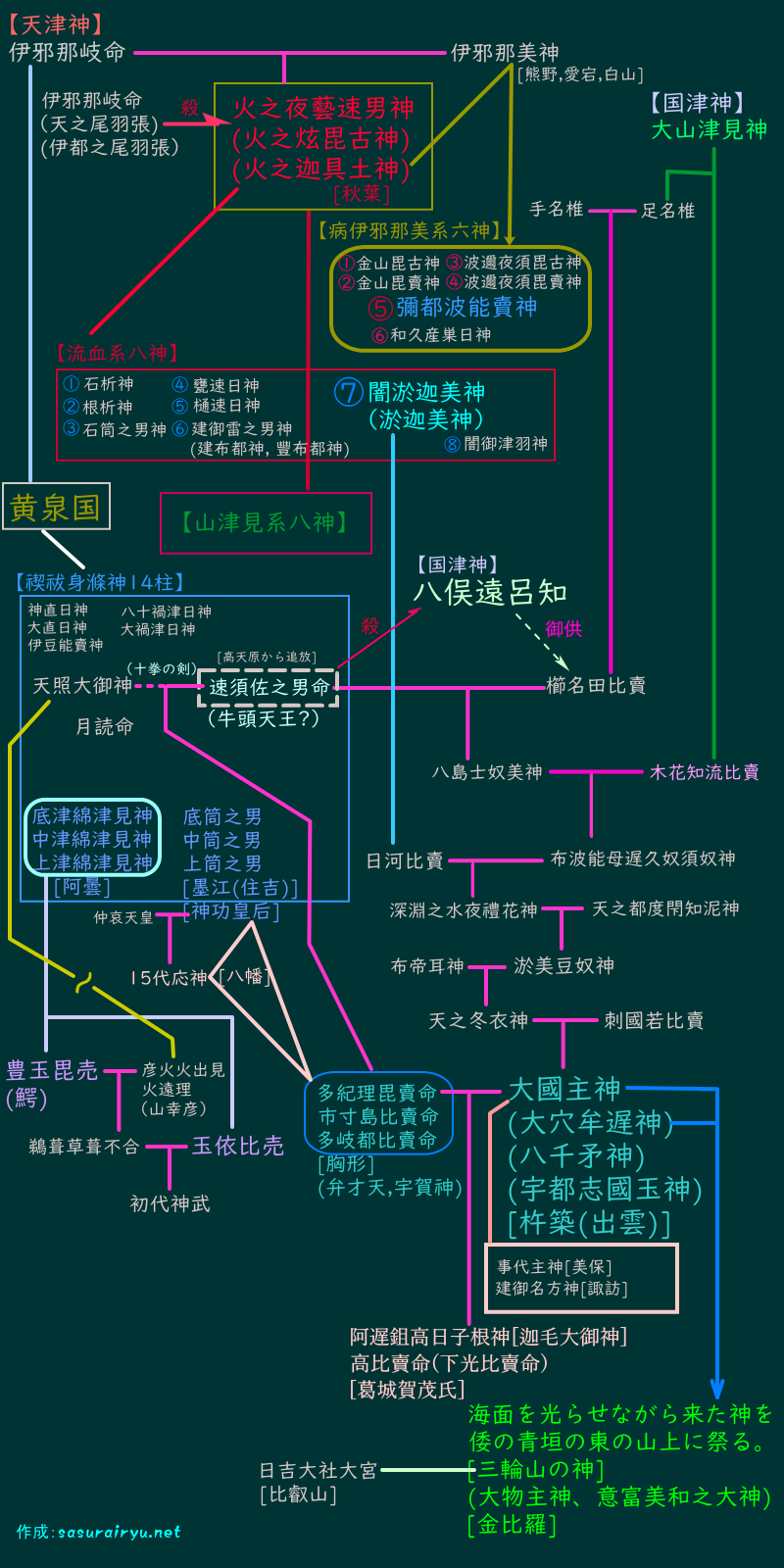

『古事記』の水神系図

龍神

「龍[tatsu]」は『日本書紀』に見られたが、「龍神」が日本の文献に登場するのは平安期頃とされる。

日本海に面して神話の舞台でもあった出雲地方では龍蛇神は神在月(旧暦10月)に神々を先導する存在であり(その姿は海蛇とされる)、海神との関係の残り香が漂う。龍神と蛇神がほぼ同類視されている例でもあり、サメ説に一石を投じてもいる。

亀や鮭、エイを神使とする例はわずかに見られるが、鮫を神やその眷属・神使とする神社は管見の限り見当たらない。(東京都神社庁の鮫洲八幡神社のページに「鮫祠」という境内末社が記載されているが詳細不明)

十月の神在祭[kamiari-matsuri]を題材とした観世弥次郎長俊[Kanze-yajirou-nagatoshi](1488-1541)作の『大社』[Ooyashiro]には、海底から現れた龍神が、小さな龍を入れた筺を神前に捧げる場面がある。

日本の神話や神社に絡む伝承は蛇体の神の方が出現率が高く、龍体が多いのは仏教説話や寺院に絡む伝承のほうである。祭神名称が不明で、単に龍王とか龍神とだけ呼ばれて祀られている例もあるが、蛇神の多くは殺されているか、名前や歴史を剥奪されている。

龍王

日本における龍王観は、専ら仏教経典に登場する龍属であって八部衆の代表格といったものである。特に釈迦の『妙法蓮華経』開顕の会座[eza]に連なった八大龍王が著名。それぞれが無数の眷属[kenzoku]を伴うとされる。これらの龍王は仏法と、それを弘める者を守護する存在である。

これは非常に重要な点で、龍王の加護は仏法の信仰と無縁ではなく、かつまた切り離せないことを物語る。またそこに基づけばこそ祈雨に限らず諸願の成就も可能となることを意味している。

同じく『法華経』に登場する「娑竭羅龍王の八歳の女[musume]」も女性(及び龍)の即身成佛を証する逸話として有名である。

姿態表現としては密教の善女龍王(清瀧權現[seiryou-gongen])の影響が強いためか、人型の若い女性が多い。例えば『平家物語』には次のような描写がある。――沖より白帆の小舟が一艘やってきて、紅の袴を着た女房が二三十人舟から上がると、皷を打ちながら声を合せて「諸仏よりも千手観音のほうが頼もしいぞ」などと歌ってふっと消える。目を覚ました鬼界が島の流人平判官康賴は千手観音からの連想で、「これは龍神の化現に違いない」と喜ぶ――。(山田孝雄・高木武校注『検定平家物語』から意訳)

多頭の蛇(ナーガ)としての名残は八臂の宇賀弁才天に見られる。(弁才天信仰の牽引者は修験者)

八歳の龍女のほうは法華経説話や人身御供譚で未婚の娘や少女として散見される。

真言僧が祈雨で用いる『大雲輪請雨経』には百八十五の龍王が登場するという(未確認)。このとき用いられる祭壇(本尊)の周囲には、三頭・五頭・七頭・九頭の龍を東南西北に配したという。後には壇を排して獅子冠・獅子座の一頭竜を置いたが、不空訳の『大雲経祈雨壇法』に依拠するようになると中央の龍の代わりに釈迦・金剛手・観自在の三尊が描かれ、難陀・跋難陀・輪蓋の三龍王と咒師が仏前に居並ぶ形式となる。

そのほか五大龍王とか五帝龍王、五常龍神を祀る例も散見されるが、これらは仏典には見られず陰陽五行説や易経と関連して考案されたものであろう。

(関連項目→『妙法蓮華経』の龍王、五行と五龍)

善女龍王(清瀧権現)

唐の青竜寺(空海が密教を伝授された寺)の鎭守神だったものを空海が請來し神護寺に祀ったと言われ、密教で信奉される。如意輪観音や准胝[jyuntei]観音(准胝仏母とも言われる女性の観音)の化身という説もある。娑竭羅龍王の三女。(『仏尊の事典』)

一方空海が神泉苑で雨乞を行った伝承では、ヒマラヤの阿耨達池から勧請したとしており矛盾もある。

仏教や仏法ではなく、密教の守護を誓ったというのがポイントであるが、貞観年間(859―877)に醍醐寺を開いた聖寶[syouhou]がやはり感得して鎭守にしており、修験道でも重視されたことがわかる。

『神道集』によれば、娑竭羅龍王の三女は須弥山王の夫人である。(牛頭天王と同一人物とされる武塔天王の伝説に、龍王の三女と結婚した話がある。この龍王がもし娑竭羅だとすれば『神道集』の内容と食い違うし、娘と結婚したことになる)

神格を持たない龍蛇

神格を持たない龍や蛇は仏教の六道観から畜生道の存在とされる。自己の苦しみのために暴れ、衆生に害を為す。災害と結びつく龍蛇の多くはこの類で、毒龍や悪龍と呼ばれるが、神格があっても「祀り」や「鎮め」が不十分な場合もトリガーとなりうる。

『長阿含経』には下位の龍が受ける三苦が説かれており、癒やされない苦しみから荒ぶってしまう龍も居て、社殿ごと流失させるような事例で原因と考えられる。また日蓮は諸天善神が『法華経』の妙味を得られない時、社殿を焼いて昇天すると主張しており注目される。平安期の法華経説話には苦悩する龍蛇が『法華経』の機縁で救われた譚が少なからずあるが、次第に雨乞のためだけに使役したり、相容れぬ存在として調伏や追放するといった話が主流となっていく。

(関連項目→「阿那婆達多」「摩那斯」)

日本の古文書に見られる龍の記述としては以下のような例がある。

![]() 『日本書紀』巻二十六 斉明天皇元年(655)の条、人を乗せて飛翔する龍の記述。

『日本書紀』巻二十六 斉明天皇元年(655)の条、人を乗せて飛翔する龍の記述。

![]() 『扶桑略記』寛平元年(889)の条、山から昇天する黄龍が目撃される。

『扶桑略記』寛平元年(889)の条、山から昇天する黄龍が目撃される。

![]() 『古今著聞集』醍醐天皇の御代(898-931)、龍が天から落ちて高欄を壊した。

『古今著聞集』醍醐天皇の御代(898-931)、龍が天から落ちて高欄を壊した。

ここで描かれている龍の姿は、『易経』(儒教文献)の龍に通じるものを感じる。すなわち、天皇や貴族らの徳と絡めた比喩的表現の一つと考えられる。言い換えれば、あり得ない結果(事象)に対するあり得ない原因の説明(解釈)とも言える。また信仰対象というより吉凶判断の対象となる類である。

大虬[mituchi]

角の無い龍のこととされる。中国では大雨で洪水を起こす存在とされる。

日本では仁徳天皇六十七年に備中國(岡山県)の川島河に大虬が居て、人が通り掛かると毒気によって死んでしまうので恐れられた旨の記録がある。この大虬は鹿に化すこともできたが、匏[hisago]を水中に沈めることができず、県守[agatamori]という人物に斬り殺される。(『日本書紀』巻十一)

『本草綱目』の姿態描写などもそうだが、蛇神に近い存在である。特に水神で毒を持つのはナーガの特性をほうふつさせる。匏というのは「ひょうたん」のことだが、その形状は女性を幾重にも象徴する。したがって人身御供譚の亜種に分類が可能である。酒と絡めて歌に詠まれることも多く、八岐大蛇神話のプロトタイプに位置づけられるかも知れない。

古代・中世の龍神

律令制度が整うのに合わせて神祇に対する制度も定められていったが、特に律令の補遺に位置づけられる格式[kyaku-shiki]が影響力をもつようになる。有名な『延喜式』には祭祀に関する細則のほか、公的な祭祀に該当する祈年祭を行う神社が列挙され(2861社=式内社)、その中から霊験著しいものが「名神」として臨時の祭祀対象ともなったが(式内社の一割程度と言われる)、更に絞り込まれて最終的には十六社が天皇(個人)・国家(政権)・都(公民)を鎮護するための朝廷直轄神社に選定された。

その十六社の内に龍蛇神系の神社が三社ある。大神神社[Oomiwa]、丹生神社[Niu]、貴布禰神社[Kifune]である。(海神まで加えると住吉社もある)。十六社は各社ごとに一定の役割があったようだが、国家規模の緊急祭祀では一律に奉幣されている点を確認しておきたい(例えば伊勢神宮などでも雨請いがされている)。

|

|

|

| 大神神社(奈良) [大神神社の詳細] |

丹生神社(奈良) [丹生神社の詳細] |

貴布禰神社(京都) [貴船神社の詳細] |

[撮影筆者]

【蕃神から護法神へ】

五行的な龍観念を定着させたのは陰陽道(陰陽師)である。風水説を取込んだ「四神相応説」などがその典型で、中世の天皇は実際にその説に基づいて都を造った。その四神の一柱[hito-hashira]である「青龍」とは、東方を北から南へ流れる川の象徴として使われた霊的概念(同時に河川そのものも指す。平安京では鴨川が該当)である。そして陰陽道と最も深く結びついていたのが密教(真言宗)であった。

真言宗の沙門空海が神泉苑[Shinsen-en, Shinzen-en]で雨請いを行う際に善女龍王を勧請したのは夙[tuto]に有名であるが、同じ時代同じ場所で陰陽師たちも龍神を用いた祈雨祭祀「五竜祭」を行っていることが知られる。この五龍は五行に対応している。

五龍神を祀ることで有名なのが東京都の田無[Tanashi]神社であるが、この神社も明治期の神仏分離以前は真言宗の寺院と関係が深かった神社である。

(関連項目→五行と五竜)

|

| 田無神社拝殿彫刻(嶋村俊表 1859) [筆者撮影2019] [田無神社の詳細] |

密教・修験道や陰陽道が龍王として龍を評価した一方で、『今昔物語集』(十二世紀初頭)には既に神通力の翳りを見せる龍の姿が語られ、真言宗でも龍は不動明王の持つ剣に巻きつくものにまで矮小化される。

修験道ではこの「剣に巻きついた龍」(=倶利伽羅[Kurikara]不動)を龍王と見做し、捨身行によって行者自身がこの倶利伽羅不動に化すとして、龍神と不動明王を同格視(水と火、女と男の合一でもある)したが、鎌倉時代の武士たちは禅宗と八幡神に傾斜し、以後武士の時代が続く中で、龍の霊格はみるみる貶められていった。

『龍文据箱』(十三世紀)

[E0023834]

[E0023834]

近世の龍神

本居宣長は、霊も人も自然もすべてひっくるめて優れたモノと恐ろしいモノがカミであると再定義したが、宗教統制によって仏教が堕落し儒教思想が席巻した徳川政権下には、龍神は山頂から下ろされたり、埋め立てられた水辺から移動させられた。(まつろわぬ荒産土[araubusuna]、妙味に飢えたる荒神は、社殿を焼き或は鎮所を崩流し去るという)

『波龍図屏風』(長谷川等伯 1592)

[本法寺Post Card, 筆者蔵]

[本法寺の詳細]

『龍虎図屏風(部分)』(曽我直庵 十七世紀)

[東京国立博物館蔵 E0058310]

近代の龍神

神社・祭神のなかには「龍神」や「龍王權現[gongen]」という表記だけが伝わる例も少なくない。むしろ旧社号などからするとその方が多かったであろう。それらは明治期の記紀神道政策で表記の変更を余儀なくされている。また主祭神の座から外されることも多かった。(明治後期の「揺り戻し」で旧に復した神社も少数だがある)

笹間良彦は龍の形象(変遷史)に為政者を中心とした社会的背景を絡めて信仰の低下を主張するが、すべてを龍神に対する信仰の低下だと言えない面もある。むしろもっと普遍的な意味で神仏への感応適性が喪われたという側面もあるだろう。言い換えれば想像力(神霊観)を活かしたオリジナル性や解釈の、矮小化である。自身の体験の表現ではなく、既存モティーフの模倣の横行である。定形を持ち得ない存在、容易には観ることの能わぬモノを、大衆や低霊感の人にウケル体裁で安易に表現した結果でもある。そこに明治近代の様々なイデオロギーや宗教政策が加圧されて、文字通り龍神の上に人が立つような有り様となったのである。(その下支えとして産業技術革命による自然環境の利用と整備、そして破壊がある)

|

| 下谷神社天井画「龍」絵馬(横山大観1868-1958) [筆者所蔵] [下谷神社の記事] |

【縁起の中の龍】

縁起という語の本来の意味は「縁りて起る」と示される通り、あらゆる事象の因果関係(メカニズム)といった意味で、仏教の基本的教理の一つである。(これが発展して因縁説などになる)

しかるに、ここで言う「縁起」はそれとは違うもので、神社仏閣等の由来という意味のものである。更にこれが拡大解釈されて寺社や仏像にまつわる霊験譚や鎮座・化現伝承の類も「縁起」に含まれてくるが、ここで採り上げるのはそういった物語の中の龍である。

ちなみに、神社の場合は縁起という言葉はほとんど使われず、「由緒」が一般的である。

三井寺霊鐘縁起の龍

三井寺(園城寺)の釣り鐘にまつわる縁起では、仏の在世中に諸天が造った霊妙な鐘(音を聴くだけで罪障が消滅する)を、仏の入滅後に龍神が奪って龍宮の宝にしたという記述がある。

ところがその後の展開は、承平の頃、近江国に大蛇の姿で現れて、往来の人々の中から剛勇の者(俵藤太秀鄕[Tawara-no-touta-hidesato])を見つけるや「大敵に悩まされているから退治してくれ」と頼み込み、了承した秀鄕を連れて湖水に分け入り、やがて龍宮城に至るという風に語られる。

この龍神は、仏教に完全帰依する存在ではなく諸天をも出し抜くが、一方では人間の力を借りなければならない程度の存在でもある。また龍神や龍宮など「龍」を冠しているが、人前に現れる際には「人」や「蛇」の姿をとるという点は、龍神を考える上で一つの参考となる。

戸隠山顕光寺略縁起の龍

長野県の戸隠山[Togakushi]にまつわる縁起で、前半では学問行者という人が、嘉祥三年(850)に飯綱山山中で聖観音像と紫金の蓮台に座した釋迦文(牟尼)佛と将軍地蔵を感得し、夜には九頭一尾の大龍(山の守護神)と相まみえ、伽藍建立を勧奨される。

ところが後半になると(主人公が役行者に代わる)、将軍地蔵が僧の姿で現れ、山頂の「權現」に会えと告げる。頂上に向うと山は大荒れになり大蛇が出て来て山を開くよう要請する。行者は畏れて平伏したが、一般の者がこの姿を見るとたちまち血を吐いて死んだ。そこで行者は「そのような姿では利益も長続きしないから小さくなってほしい」という。大蛇は小蛇となり、役行者はそれを岩窟に封じ籠めた――、と語られる。

詳しい考察は別の機会に行いたいが、とりあえずここでは前半部の山の守護神である九頭の大龍と、後半部の權現と称され幾許かの人を害し岩窟に封じられる蛇とが同一視されている点を確認しておきたい。

なお、「戸隠」の由来として天の岩屋戸の神話が示され、「手力雄尊[Tajikarao-no-mikoto]の分身」としての神格もあって、水神の枠に収まらない修験道の多層的な習合観が垣間見られる。

いつく島略縁起の龍神

「(前略)当社の地景を見るに後にハ高山魏[gi]として神明垂跡の気をあらハし前に蒼海渺々[byoubyou]として龍神おふごのかたちをしめす」(『社寺縁起の研究』p.1017)

(現代日本語訳:厳島神社の立地の景観を述べると、背後には弥山[Misen]が隆々とあって日本の神祇がその姿を現す気配にあふれ、前方には蒼い海が果てしなく広がり龍神が護るに相応しい地形となっている)

ここでいう「神明(日本の神祇)」は、前段で垂迹(垂跡)について「大弁功徳天女」と述べているのでこれが該当する。山=日本の神祇の依代という神道的解釈の一方で、それが弁天という仏教的な天部となっている点に習合信仰ならではの齟齬が現れている。この齟齬は、祭神を宗像の三女神と述べながら、本地を十一面観音、垂迹を弁天としていることによる。

垂迹[suijyaku]の元々の意味は、不可思議な悟りそのものを指す本地に対する「教化用の方便」といった意味合いである。それを隠れて不可視たる日本の神祇に当て嵌めるところに既にして無理があるのだが、それが通用するのは妙音菩薩や觀世音菩薩が持つ変幻自在の神通力ゆえんである。

更には初期の人格神にありがちなことだが、宗像の三女神に意義や属性が乏しく(縁起中にも天照太神の子としか説明されない)、そういった点も他宗の教義に染まりやすい要素といえる。それは神祇が専ら祭祀対象であることとも関係する。

神祇は適切な者が適切に祀ることで利益や託宣をもたらす存在だが、そこに「法を説く」といった概念は少なくとも神道には無い。そこで仏道に入らしめるといった能動的な作用を為す主体としての垂迹が必要であり、それがここでは「大弁功徳天女」だとされている(厳密には菩薩がその役を担うが菩薩信仰の高まりで本地にスライドしている)。

誰が、私たち一人ひとりに手取り足取り法を説くのかということは大きな問題であり、密教の四種法身なども本来法身である大日が説法するなどという奇妙な説の問題点を解消するためのものであったろう。

何故「弁天」なのかについては、嚴嶋大明神が女性であること、神祇が人にもたらすものが現世の利益であること、天部像の表現として唐代の貴婦人要素が濃厚であることなどから選択肢は限定され、そこに「水」が媒介することで決まったとも考えられるが、当初から弁天だったのではなく、ある時期に差し換えられたと筆者は観ている。(詳細は別の機会に論じたいが、信者を呼び込む宣伝媒体でもあった縁起の改造は珍しいことではない)

ともかく、ここではさほど大きな海とは言えない瀬戸内海が眼前にあるだけで、そこに龍神が居る(出現しうる)といった、自然と一体的な龍観が見られることを確認しておきたい。

もう一つ重要なのは、ここの弁天が宇賀神を頭部に頂く八臂[hattpi]弁才天ということである。宇賀神は人頭蛇身であり八臂と合せるとその態様はまさに九頭龍(ナーガ)を象徴している。多頭形態としては和脩吉であるが、住む場所としては娑竭羅に比定される。

(関連項目→和脩吉, 娑竭羅)

|

| 嚴島神社(広島) |

水天と弁才天

インドの項目で述べたように、ヴェーダ神話の水神ヴァルナと河神サラスヴァティを淵源とする。

前者は密教の十二天に採り入れられたほか、水天宮の祭神として安産の信仰とも結び付いた。

後者は芸術の信仰と結び付き、更に「弁財天」という表記で七福神信仰にも採り入れられた。「日本三辨天」と言われる竹生島、嚴島、江島(天河とする説もある)の弁財天は、いづれも降臨伝承を有する宇賀辯才天であることが注目される。

修験道では、上記の三弁天に天河(奈良)と背振山(福岡・佐賀)を加えて五大弁才天としている。三弁天は湖や海に囲まれた島に鎮座し龍王のイメージに重なりうるが、後二者は山岳地帯の河辺や山であり、どちらかというとオカミ系やミクマリ系、あるいはミツハノメなどの神祇に近いものを感じる。

Ⅴ【三国の龍観の変遷】(まとめ)

インドにおいて長大な水の化身であった多頭のナーガ(地底・海底の宮殿に住む)は、その一部が仏教に帰依するほどの高位存在であったが、中国では「淵に潜む龍」、「五行思想の龍」、天を飛翔する「四霊の龍」、更には乗り物としての龍や人頭蛇身の神など、複数の概念があり、ナーガもその一種へと包摂されるに至った。後に日本の記紀神話でスサノヲが強大な八俣[yatumata]のヲロチをあっさりと(物理的に)殺してしまえるのも、中国的な解釈があればこそであろう。

宗教的に見れば、僧侶や学者らの信仰と民間信仰とが混ざり合いつつ共存していたインドのナーガに対し、為政者が採用した思想で半ば統一されているのが中国の龍と言える。それは「宇宙の一部である人」と「人を中心とした世界」といった認識の差異でもある。

日本の龍の特徴はと言えば、当初こそ漢土の影響を色濃く受けながらも、陰陽師による四神相応思想に基づく国造りがあり、真言宗・天台宗の台頭で雨請いや護法善神、女人成仏としての信仰が広まり、そして何より中世以降の変身・交婚譚を挙げることができよう。その淵源にあるのは豊玉姫が出産の際に龍の姿となり、それを見られたことで子供を残して海へ去るという記紀神話の終盤の一挿話である。そこにあるのは、森羅万象の一形態であるとか、人間が対峙する異形などではなく、対話や意思疎通が可能で恋愛対象ともなるような身近な姿である。それは古代インドの宇宙観と古代中国の世界観の習合した龍蛇観である。

もう少し宗教的な言い方をするなら、儒教的な神道、顕教[kengyou]と密教に代表される大乗仏教、そして五行説や易を発展させた陰陽道が為政者の傍らで併存しつつ、そこに属さない修験者や聖[hijiri]、歩き巫女といった民間宗教者が習合の媒介をしていったと言えよう。それはまた龍宮を拠点とする龍神信仰と、山岳を拠点とする大蛇信仰の交婚とも言い得るし、それを可能ならしめたのは日本が四海に囲われた四季豊かな火山帯の「島国」だったからであろう。島は海や湖に囲まれた山とも言いうる両義的な地形である。三大弁財天の降臨地はいづれも「島」であった。それは葦原中國[asihara-no-nakatukuni](日本)に神が天降ったと語られる、神話という名の原体験に倣ったからにほかならない。

【日本のカミとしての龍】

つまるところ龍とは、水を媒介としたカミ(自然現象~超人・超自然現象)の総称と言える。

虚空から降り注ぎ、山谷を流れゆき、大海にたゆたう――。

物理的には水・霧・雲・風・雨・雷であり、地処的には海・空・川・谷・湖・地底である。

しからば、龍を複数のケモノのキメラ的姿態で固定概念化するのは間違いだと気づくであろう(『九似説』は一つの仮説に過ぎない)。古式の神道が鏡ではなく山や岩や滝や巨木を御神体としたことを思えば、当然水上の島や河川も神体と成り得る(御神体は飽くまで「依代」であって、木や岩がカミそのものというわけではない)。それが「先住の龍神信仰」というべきものであって、人に容易に使役されたり斃されたりするのはカミではなく、使役したり斃したりする人物の能力を誇張するための恣意的な「物語」である。

経典や説話文献には悪龍や毒龍も登場するが、それは総体としての龍やナーガの性質を現すものでは決してない。龍の多くは「水を媒介とするカミ」を本質とし、そのうちの一定数が護法善神としての神格を有している。そしてそれは龍が獲得したものではなく、ナーガが持つ本性でもあったことを確認した。

更に日本のカミの基本的概念として、祈願(現世利益)のために祀られたカミと、祟りを鎮めるために祀られた(封じられた)カミとがあって、龍神もまたその例に漏れない。

しかるに、竜神を祀る神社の多くが、何処からどういった経緯で祀られたものか、もう判らなくなっていて、半ば惰性で神事や祭を行っている(あるいは省みられなくなりつつある)のが現状である。

そのような龍神(龍王)を慰撫するのに最も適しているのが『法華経』だということは、ここまで見て来た龍神信仰史の概略からも異論は無いだろう。

龍神の神徳

属性としては水神であるから、水に関する利益が強調されがちである。しかし例えば、『古事記』崇神天皇の条には、大物主大神の祟りで疫病が流行った際、神託の通りに大物主大神への祭祀を行うだけでなく、天神と地祇の社をきっちり分けて祀ったり、墨坂神[Sumisaka-no-kami]に楯や矛といった武具を奉納したほか、「於坂之御尾神及河瀬神、悉無遺忘、以奉幣帛也。因此而、役気、悉息、国家、安平也。」(小学館版『新編古事記』p.184)と記されている。

この、坂の御尾神[mio-no-kami]と河瀬神[kawase-no-kami]にも忘れずに幣帛[heihaku]を奉って病気が終息した、という記述に注目すれば、名前も不詳で祭祀すら忘れられていた坂の神や河の神と、病気平癒が関係していることが理解される。つまり構造的に観れば、正しい祭祀こそが国家の安泰に結びついているのであって、既に見た神天上[jintenjyou]法門と同種の信仰を見出せるわけである。

これは大物主大神も墨坂神も同様であって、どちらかというと地祇に分類される神々の祭祀に問題があったということになる。したがって、神の属性にそこまで囚われる必要はなく、祭祀が正しいか否かのほうが重要ということになるし、御諸山[Mimoro-yama]に鎮座する大物主大神や河瀬神に、山や川に関すること以外の祈念をしても有効なのである。

海の神だから海に関する御利益しかないとか、雨請いなどほとんどしないから龍神の存在意義は無くなったなどと考えるのは間違いである。海を光らせながらやって来た大物主神が山上に祀られたように、あるいは尾長山の大いなる黒蛇がしばしば海上に出現して船人を助けたように、カミは人の考えるような固定概念に縛られたりはしないものである。

中国の「神」の概念は「天」であり、天上(高天原)・天神・天津神、また聖人といった固定的で隔てられたイメージに通じてくるが、日本の「カミ」という語は「クマ」と関連があり、隠れて居るといったニュアンスである。それは「霊」などの視認し難いモノとも微妙に異なる概念である。

ではカミが何処に隠れて居るのかと言えば、山の奥・海の中(果て)・地の底(洞窟)・湖である。それらは完全に隔絶されているわけではなく、「境界」を挟んで人の出入りが可能な場所である。そしてその境界線を示すのが注連縄[simenawa]や杭[kui]であった。

|

| 墨坂神社(奈良県宇陀市) [撮影筆者] [墨坂神社の詳細] |

<系統別水神一覧>

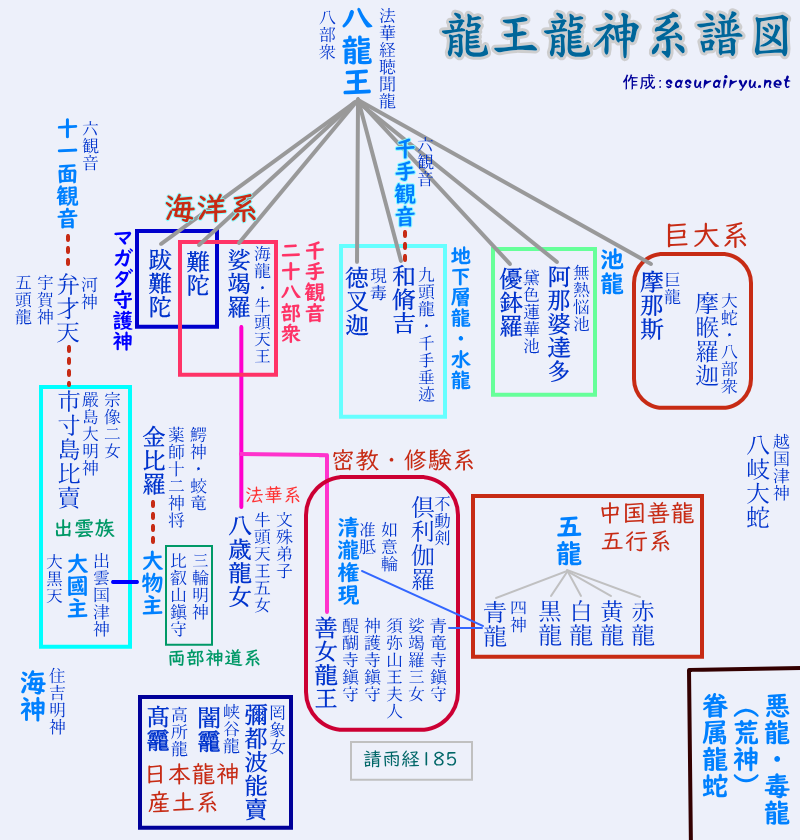

【龍王龍神系譜図】

編集後記

当初の予定ではもっと簡素な記事になるはずであった。しかし「龍」の説明に使われる様々な言葉の意義を、より詳しく正確に辿る作業を進めるうち、いつしか種々の龍が一堂に会したかのような文量となった。

この一連の作業は、不足する画像を補うために苦手な絵を描いてみるほど、不思議にのめり込んだ。また文献を渉猟するに飽き足らず、考古学の領域にまでその食指は及んだ。

完成間近となった三月六日、不思議な夢を見た。

――丘のような所に一台の車(赤紫色で見憶えはない。レンタカーか)があり、中に二冊の地図がある(広島の古い地図と新しめの京阪の地図)。ここで何故か自分はその地形を遙か上空から俯瞰している。自分が車で通ってきた道のほうには長細い池がある。車を止めている辺りは道に沿って川が流れている。その道を下ると二叉に分かれていて、左は橋がある。右の道を辿ればダムがあり、そこを通過した先に神社(鳥居の形の地図記号)がある。どうやらそこへ行こうとしているらしい。まったく見憶えの無い地形で自分が何処に居るのかも判然としない。しかし視点が戻ると――(以下略)。

以前にも、全く知らない神社に参拝する夢を見たことがあったが、これも何らかの神的なメッセジなのだろうか。

龍を(雲、影、光、雨、風として)観ることは多いのだけれど、それが何を意味し何を伝えようとしてるのか、残念ながら理解できることは少ない。この記事は、そんな龍を理論的に把捉するための試みでもあった。

されど、これだけの言葉を費やしてなお、龍の「象」は定まった気がしないでいる。

【参考文献】

秋本吉郎 校注『日本古典文学大系2 風土記』(岩波書店/昭和33)

井上光貞・大曽根章介 校注『続・日本仏教の思想1 往生伝 法華験記』新装版(岩波書店/1995)

今里禎 訳『中国の思想3 孟子』三版(徳間書店/1996)

大隅和雄 校注『中世神道論 日本思想大系19』(岩波書店/1977)

岡田行弘 稿「六或示現と普現色身三昧」―『日蓮学』第四号所収(身延山大学国際日蓮学研究所/2020)

岡田莊司・小林宣彦 編『日本神道史』増補新版(吉川弘文館/2021)

折口博士記念古代研究所 編『折口信夫全集 第二巻』(中央公論社/昭和40)

河村孝照『天台学辞典』(国書刊行会/平成2)

小島憲之・直木孝次郎・西宮一民・蔵中進・毛利正守 校注訳『新編日本古典文学全集2 日本書紀1』(小学館/1994)

小島憲之・直木孝次郎・西宮一民・蔵中進・毛利正守 校注訳『新編日本古典文学全集3 日本書紀2』(小学館/1996)

小島憲之・直木孝次郎・西宮一民・蔵中進・毛利正守 校注訳『新編日本古典文学全集4 日本書紀3』(小学館/1998)

小林保治 編『能楽ハンドブック』三版(三省堂/2008)

笹間良彦『図説 龍とドラゴンの世界』(遊子館/2008)

定方晟『インド宇宙誌』(春秋社/1985)

下中彌三郎 編『神道大辭典』第一巻(平凡社/昭和12)

下中彌三郎 編『神道大辭典』第二巻(平凡社/昭和14)

下中彌三郎 編『神道大辭典』第三巻(平凡社/昭和15)

少年社・福士斉 編『陰陽道の本』(学習研究社/1993)

菅野博史『法華経 永遠の菩薩道』二版(大蔵出版/1996)

勝呂信靜『ものがたり法華経』(山喜房佛書林/平成8)

関根俊一 編『仏尊の事典』(学習研究社/1997)

薗田稔・橋本政宣 編『神道史大辞典』(吉川弘文館/2004)

田辺悟『島』(法政大学出版局/2015)

中村元・福永光司・田村芳朗・今野達・末木文美士 編『岩波仏教辞典』二版(岩波書店/2002)

那谷敏郎『龍と蛇』(集英社/2000)

西宮一民 校注『古語拾遺』(岩波文庫/1985)

野坂元良 編『厳島信仰事典』(戎光祥出版/2002)

林大 監修『現代漢語例解辞典』(小学館/1992)

廣島縣神社誌編纂委員会 編『廣島縣神社誌』(広島県神社庁/1994)

法華經普及會 編『眞訓兩讀法華經并開結』三十一版(平樂寺書店/平成29)

前川貞次郎・会田雄次・外山軍治 編『縮刷版 世界史辞典』(数研出版/昭和49)

松濤誠廉・長尾雅人・丹治昭義 訳『大乗仏典4 法華経Ⅰ』二版(中公文庫/2011)

真弓常忠 編『祇園信仰事典』(戎光祥出版/2002)

三井晶史 編『昭和新纂 國譯大藏經 宗典部第十二巻』(名著普及會/平成3)[初版は昭和7]

三橋健・白山芳太郎 編『日本神さま事典』(大法輪閣/平成17)

宮家準『修験道小事典』(法藏館/2015)

宮治昭『インド美術史』(吉川弘文館/2009)[初版は1981]

簗瀬一雄『社寺縁起の研究』(勉誠社/平成10)

山口佳紀・神野志隆光 校注訳『新編日本古典文学全集1 古事記』(小学館/1997)

山田孝雄・高木武 校注『検定平家物語』三版(東京寶文館/大正8)

吉野裕子『山の神』(講談社学術文庫/2008)[初版は1989]

【参照サイト】

wikipedia「首長竜」(https://ja.wikipedia.org/wiki/首長竜)2024年3月閲覧。

同上「フタバスズキリュウ」(https://ja.wikipedia.org/wiki/フタバスズキリュウ)2024年3月閲覧。

大阪大学総合学術博物館「特集 マチカネワニ」(https://www.museum.osaka-u.ac.jp/feature/machikanewani/)2024年2月閲覧。

東京都神社庁「鮫洲八幡神社」(http://www.tokyo-jinjacho.or.jp/shinagawa/5256/)2024年2月閲覧。

【図版提供】

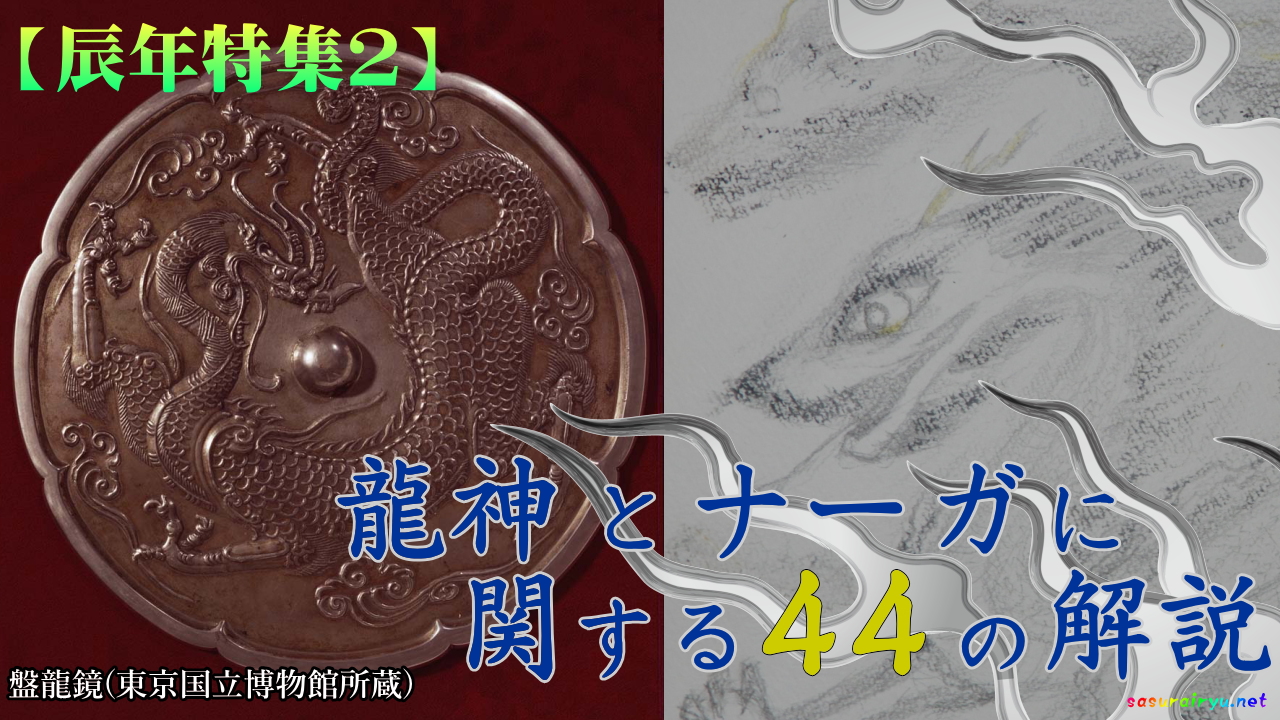

表紙画像(左)[C0016157]東京国立博物館『研究情報アーカイブズ』(https://webarchives.tnm.jp/imgsearch/show/C0016157)取得日:2024年2月9日。縮小して掲載。

『龍文据箱』[E0023834]東京国立博物館『研究情報アーカイブズ』(https://webarchives.tnm.jp/imgsearch/show/E0023834)取得日:2024年2月9日。余白をカットし縮小して掲載。

『龍虎図屏風』(部分)[E0058310]東京国立博物館『研究情報アーカイブズ』(https://webarchives.tnm.jp/imgsearch/show/E0058310)取得日:2024年2月9日。縮小して掲載。